COMPASS検索順位チェックの使い方を教えて

ブログ記事を公開しても「なかなか検索順位が上がらない」「改善の効果が見えない」と悩んでいませんか?

SEOは成果が出るまで時間がかかるため、正しく順位を追いながら改善を続けることが重要です。

そんなとき役立つのがSEOツール「COMPASS」の検索順位チェック機能です。

記事の順位推移を数値とグラフで確認でき、改善の成果を客観的に把握できます。

この記事では、COMPASS検索順位チェックの使い方から効率化のコツまで解説します。

あなたのブログを安定して成長させたいなら、ぜひ最後までご覧ください。

今回は低価格のSEOツールとしてCOMPASSを紹介しますが、本格的にブログ運営したい方や時短したい方には、ラッコキーワードの有料版やRankTrackerをよりおすすめします。詳しくは以下の記事をご覧ください。

>>ラッコキーワードの使い方とSEO活用法

>>RankTrackerの使い方|導入から活用まで徹底解説!

COMPASS検索順位チェック機能とは何か

この章では以下のポイントについて解説します。

- COMPASSとはどんなSEOツールか

- 検索順位チェック機能が持つ役割とできること

- 対象サイト・キーワードの登録イメージ

COMPASSとはどんなSEOツールか

COMPASSは、検索順位チェックに加え、キーワード選定やライバルサイト解析を一体化したSEO総合ツールです。

多くのSEOツールは月額制ですが、COMPASSは一度の買い切りで使えるため、継続コストを抑えたいブロガーに向いています。SEO対策を始めたばかりの方にとって、費用を固定できるのは安心材料になります。

機能としては、

といった3本柱があります。

個別に複数ツールを契約する必要がなく、ワンストップでSEOの作業を進められます。

たとえば、記事のリライトを考えるときに「順位の変動」「競合サイトの状況」「新しいキーワード候補」を同時に確認できます。これにより作業効率が高まり、記事改善に集中できます。

まとめると、COMPASSは「低コスト」「多機能」「初心者にも扱いやすい設計」という3つの強みを兼ね備えたツールといえます。

検索順位チェック機能が持つ役割とできること

検索順位チェックは、記事のSEO効果を数値として確認するための最重要機能です。

GoogleやYahooに対応し、さらにPCとスマホの両環境で順位を測定できます。現代のSEOではモバイル流入が多いため、スマホ順位を把握できるのは実用的です。

順位データは履歴として自動保存され、グラフで可視化されます。変動を確認することで、アルゴリズムの影響や競合の動きを推測する材料になります。

たとえば、特定のキーワードで順位が急落した場合は、競合記事が増えているか、自サイトの評価が下がっている可能性があります。逆に上昇が続けば、施策が正しく機能していると判断できます。

要するに、検索順位チェック機能は「状況把握」と「改善施策の検証」の両面を支えるツールの核となる存在です。

対象サイト・キーワードの登録イメージ

登録作業はシンプルで、直感的に操作できるのが特徴です。

まず、順位チェック画面でサイト名とURL、調べたいキーワードを入力します。複雑な設定は不要で、数分もあれば基本登録が終わります。初心者でも迷わず操作可能です。

次に「情報更新」ボタンを押せば順位が測定され、リストに結果が表示されます。測定履歴は自動的に蓄積されるので、後から変動を確認しやすくなります。

たとえば、同じ記事に対して「SEO ツール」「ブログ SEO」「COMPASS 使い方」など複数キーワードを登録しておけば、記事全体の強さを多角的に把握できます。

このように、登録はシンプルでありながら実用性が高く、日々のSEO分析を自然に習慣化できます。

COMPASSで検索順位チェックを使う前の準備

この章では以下のポイントについて解説します。

- アカウント作成とログイン方法

- インストールと初期設定の確認

- 推奨環境と動作条件のチェック

アカウント作成とログイン方法

まずは、COMPASSを利用できる環境を整える必要があります。購入後にライセンス情報を取得し、ソフトをインストールしてからログインします。

初回はJavaのインストールやライセンスキーの入力が必要となるため、マニュアルに沿って準備を進めてください。

ログインまでの環境を整えておくことが、検索順位チェックをスムーズに進める前提条件となります。

COMPASSの購入および初期設定がまだの方は以下の記事をご覧ください。

インストールと初期設定の確認

インストール直後には、基本的な設定を確認しておくことが推奨されます。

具体的には、検索エンジンの対象(Google・Yahoo)やデバイス(PC・スマホ)のチェックボックス、更新間隔の設定などです。これらは後から変更も可能ですが、最初に自分のブログに合わせて調整しておくと効率的です。

また、保存先フォルダの確認も重要です。順位データをどこに保存するかを明確にしておけば、あとから見返したいときにスムーズにアクセスできます。

初期設定を整えておくことは、後の運用を快適にする下準備です。

COMPASS検索順位チェックの基本的な使い方

COMPASS検索順位チェックの基本的な使い方は以下の流れです。

- キーワードの登録

- 測定条件の設定

- 検索順位の測定

- 検索順位結果の確認

順にみていきましょう。

キーワードの登録

キーワードを登録してない場合は、まずはキーワードの登録から行います。

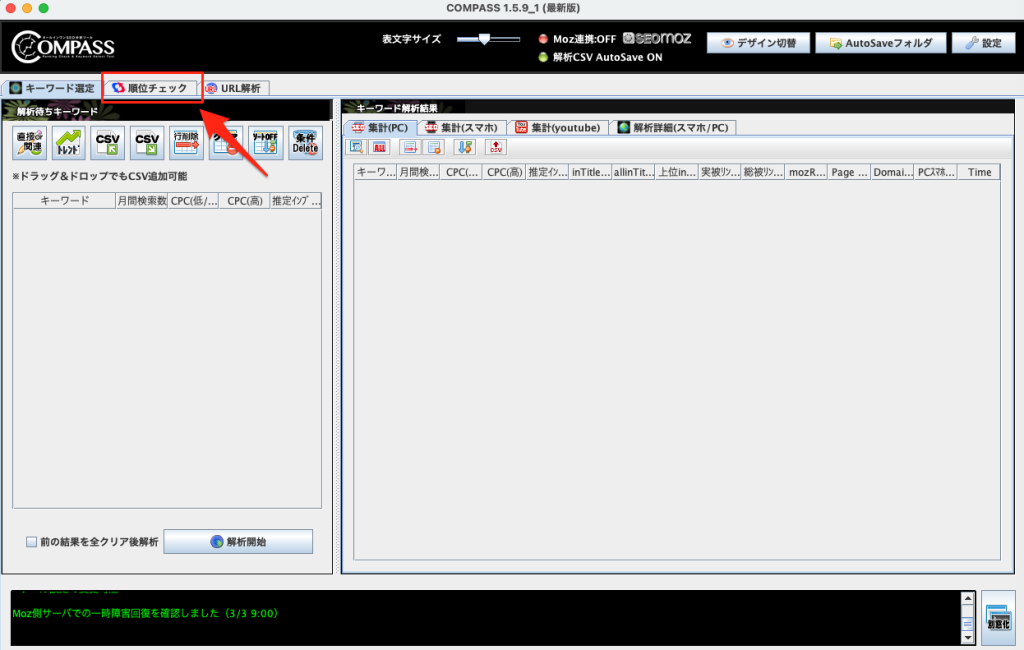

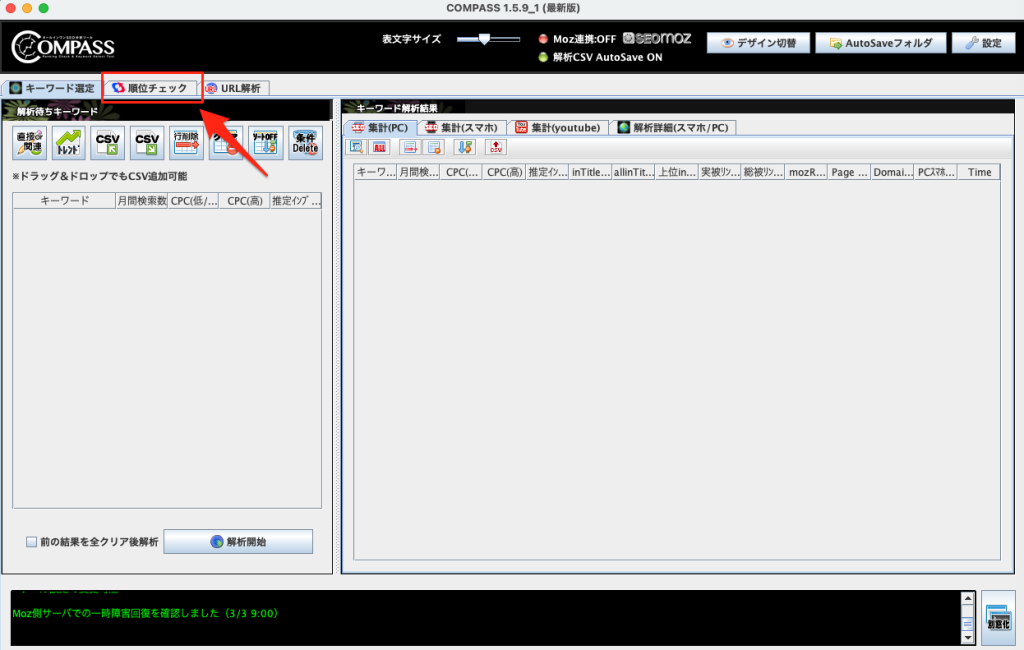

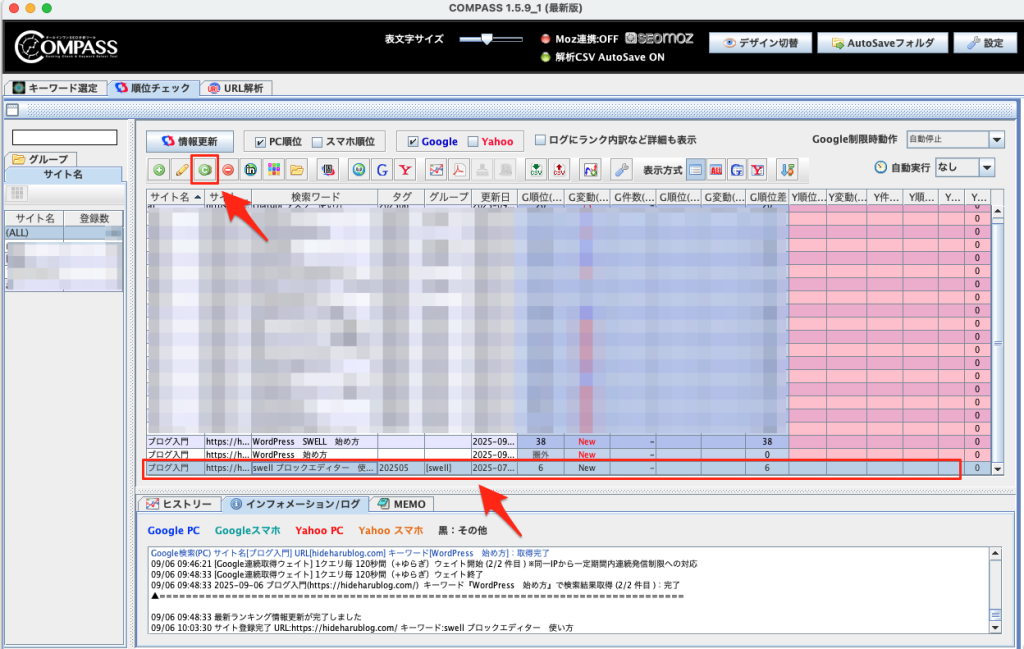

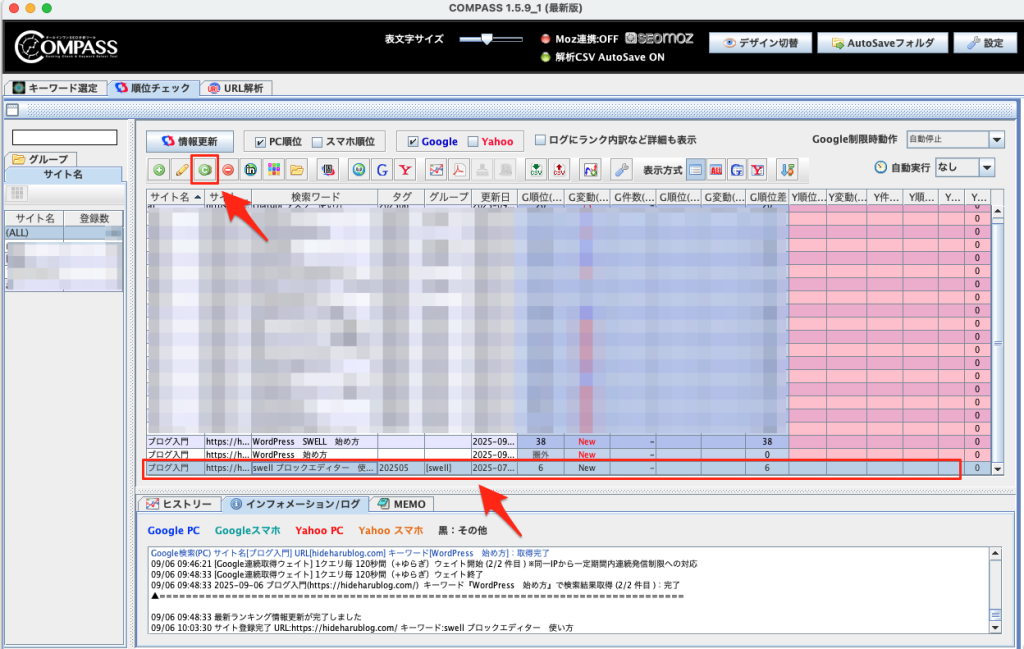

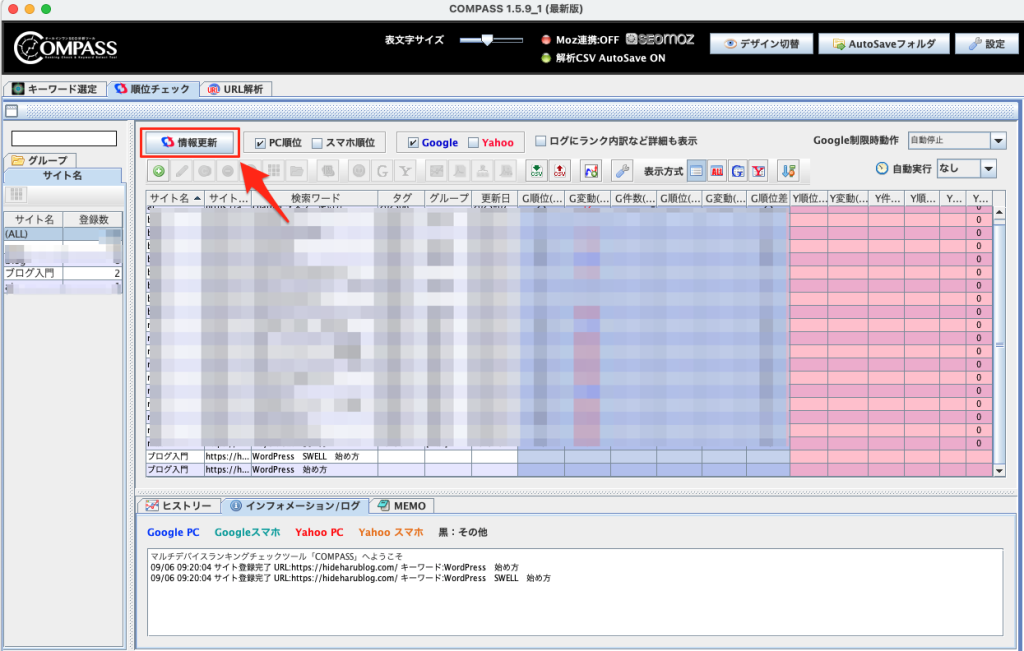

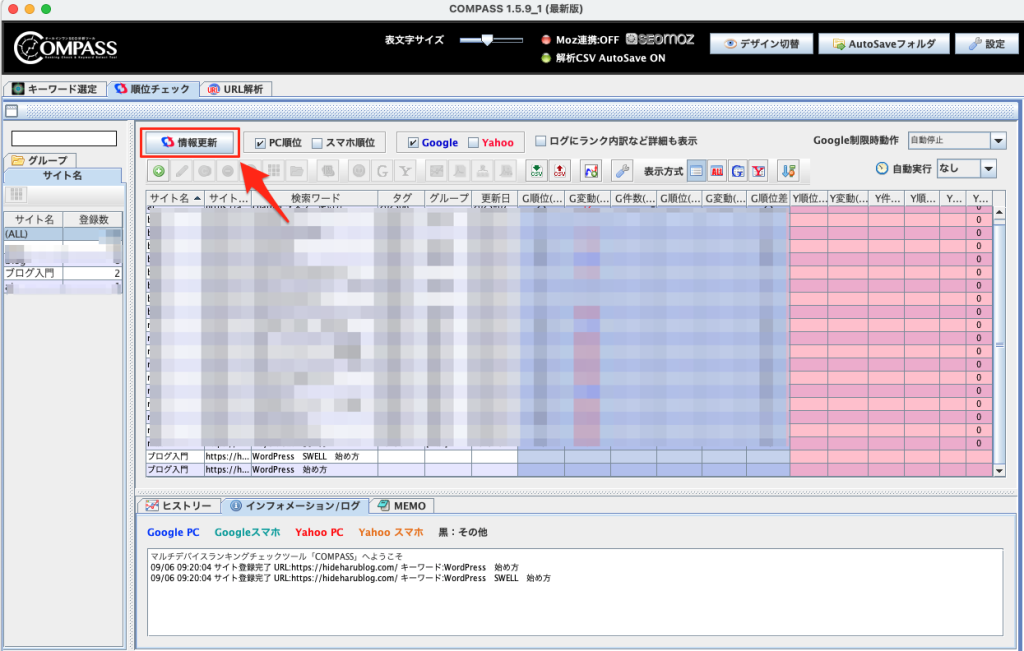

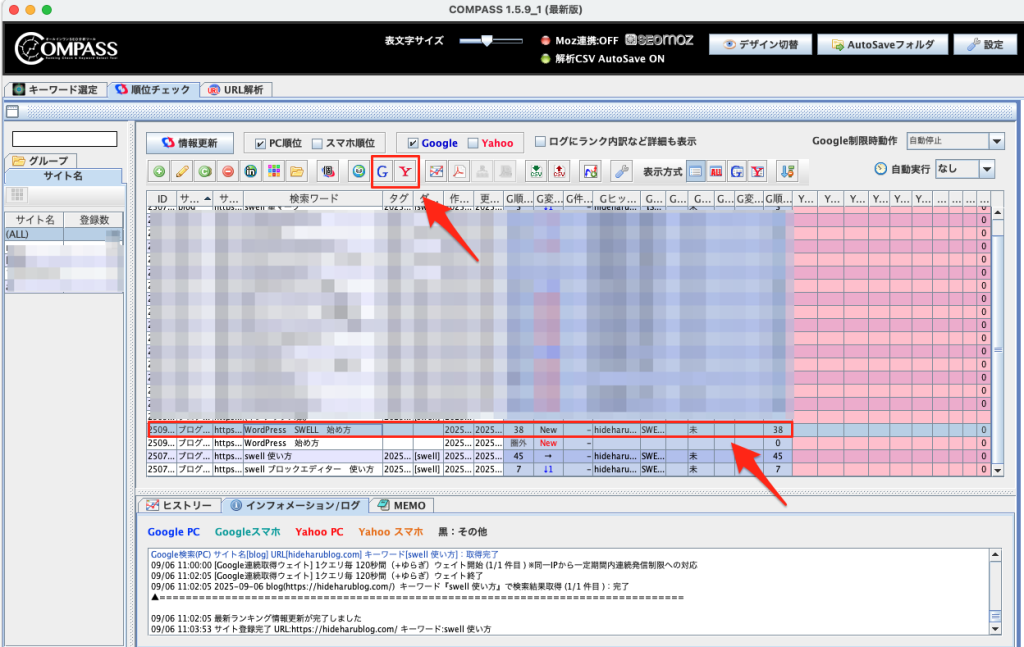

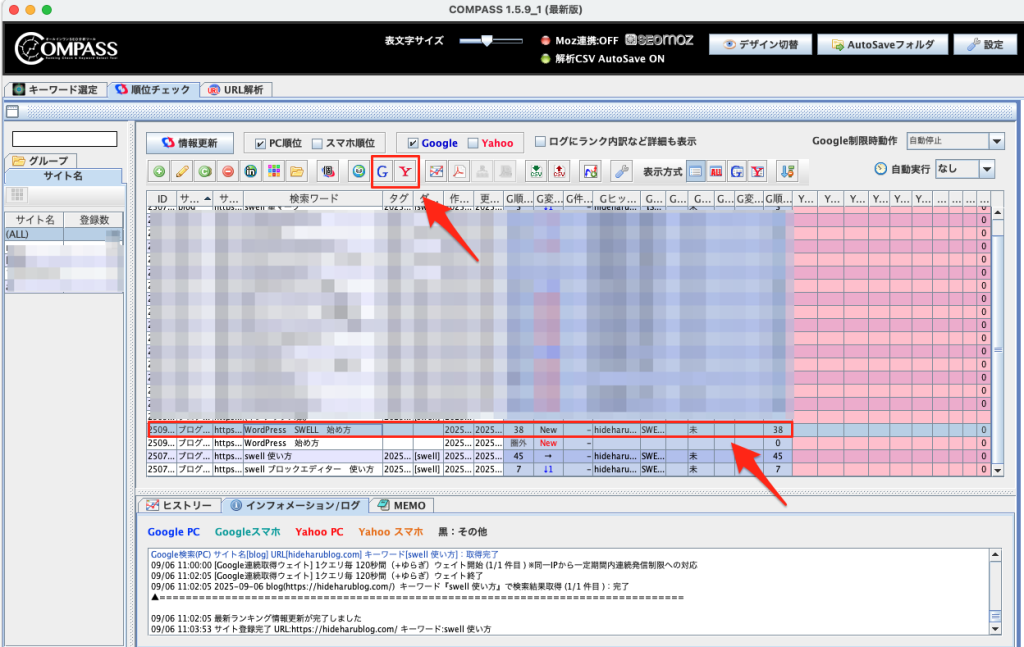

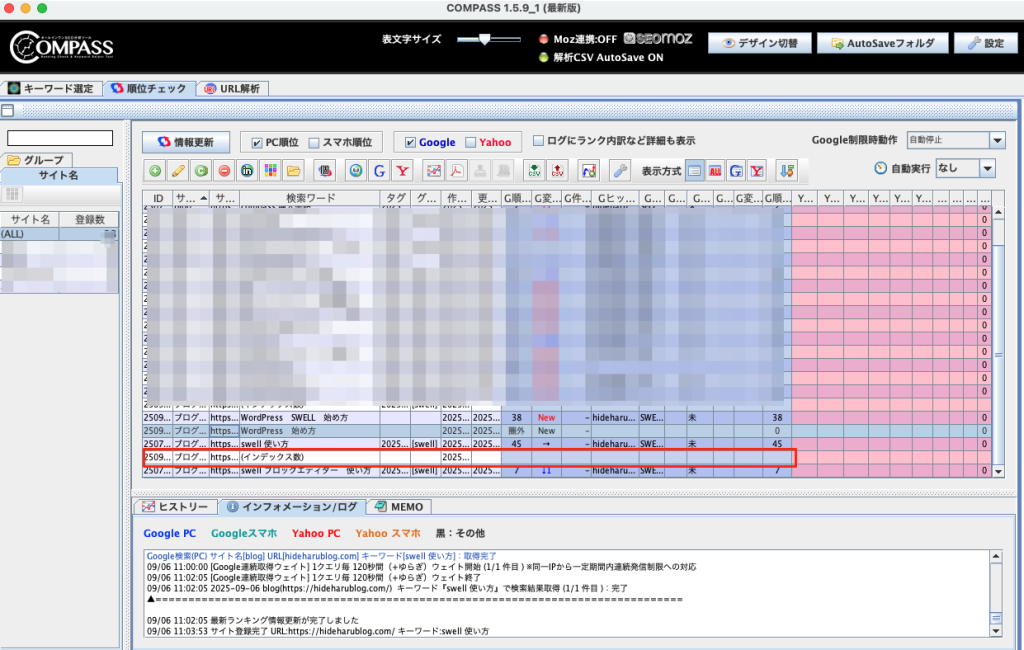

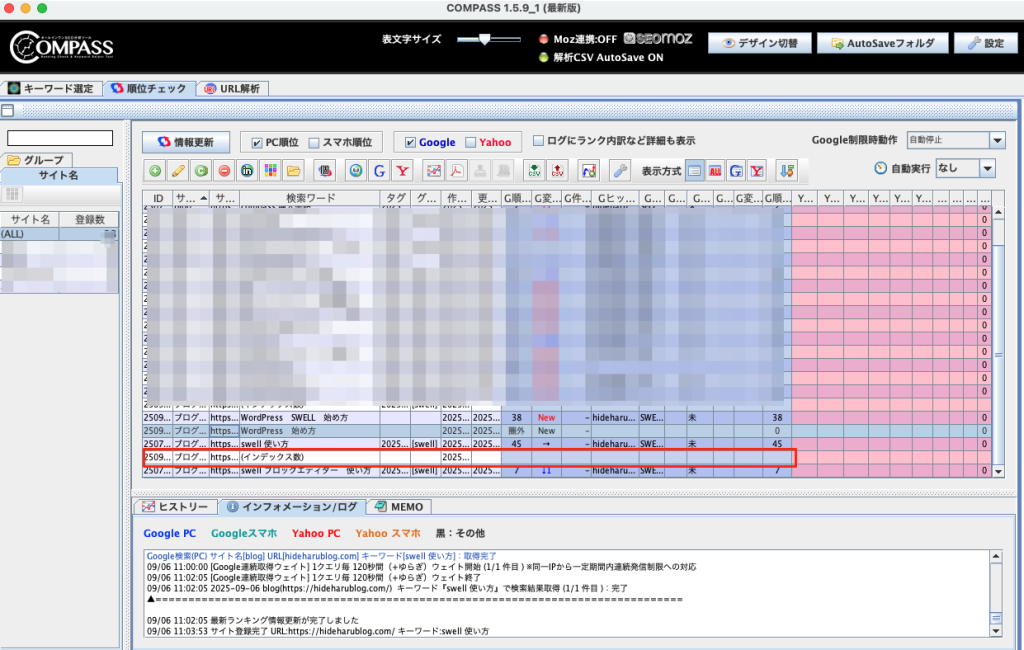

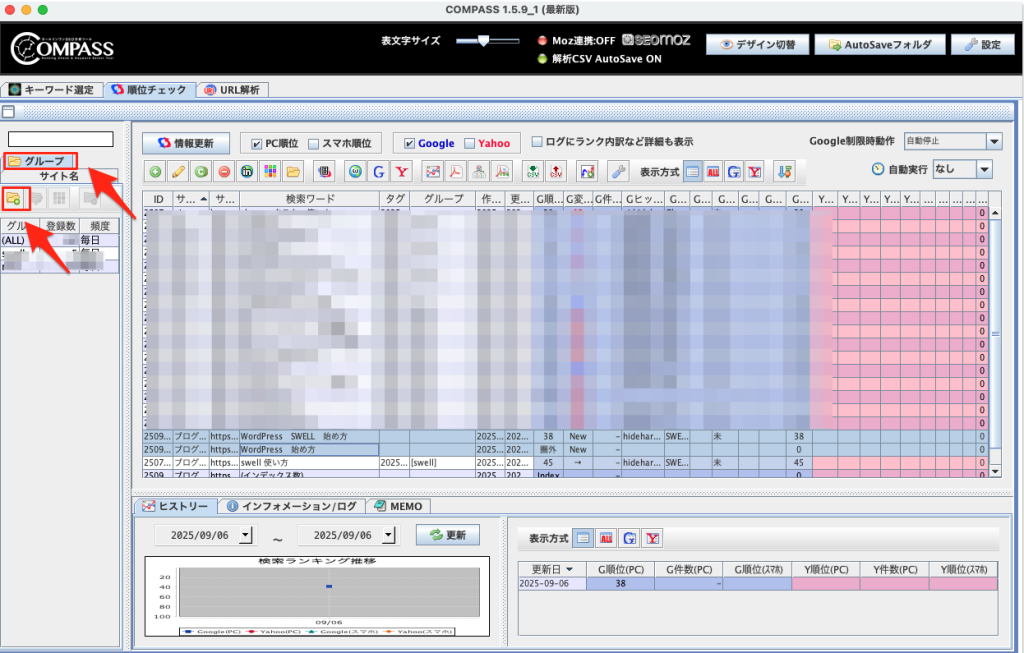

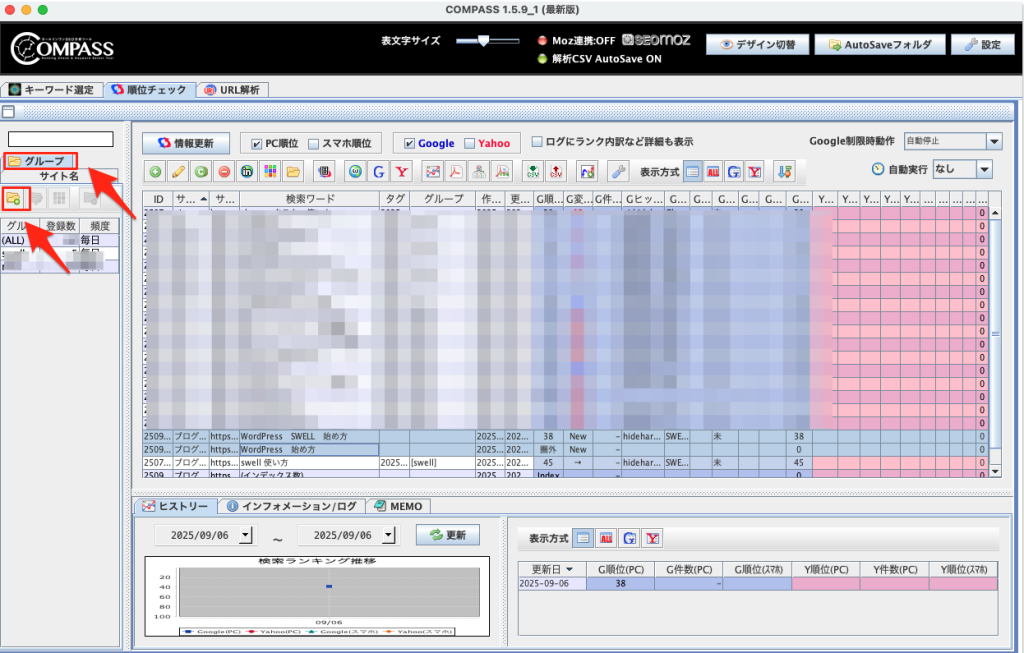

COMPASSを起動し、「順位チェック」タブをクリックします。

キーワードをゼロから登録する場合

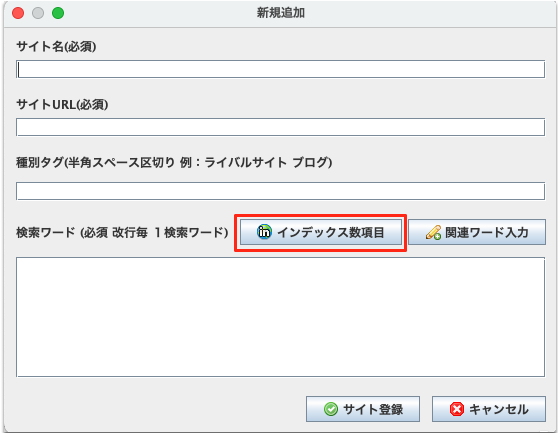

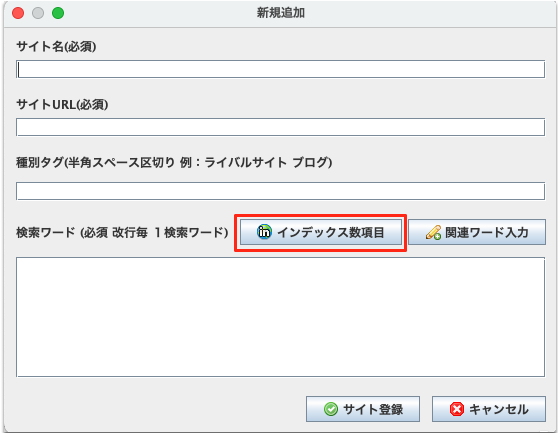

緑の+ボタン(新規登録)をクリックします。

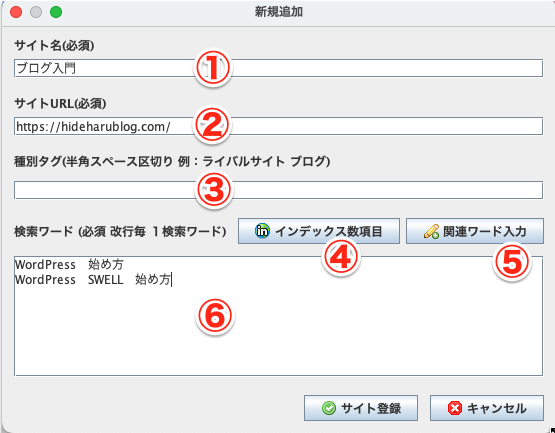

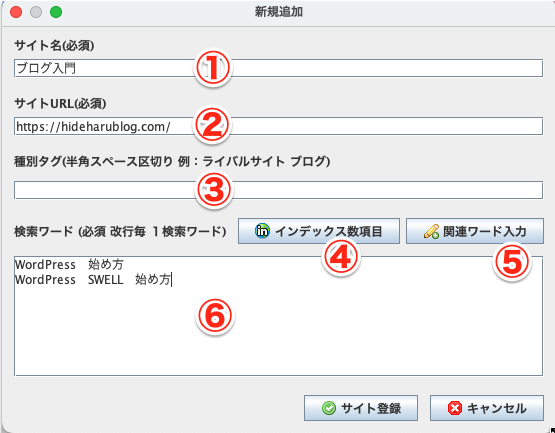

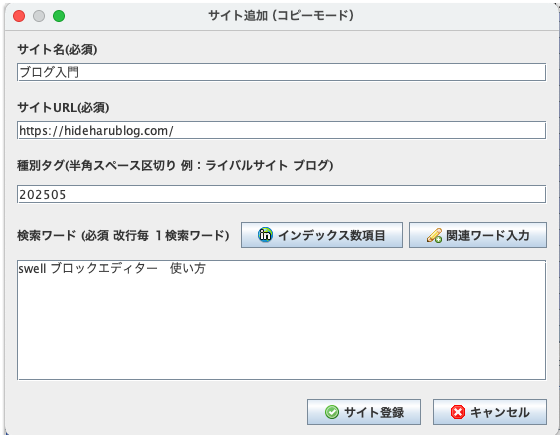

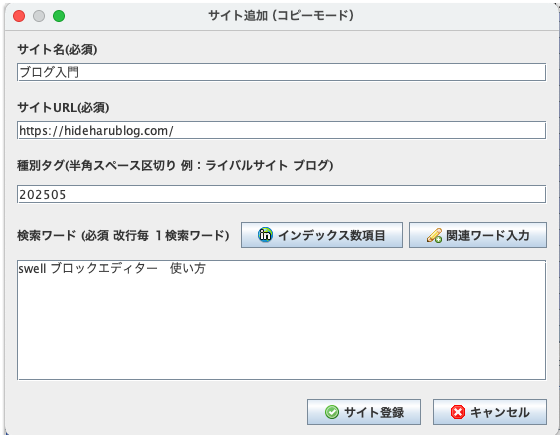

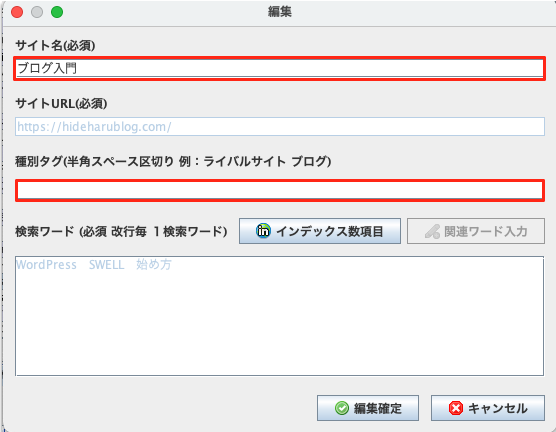

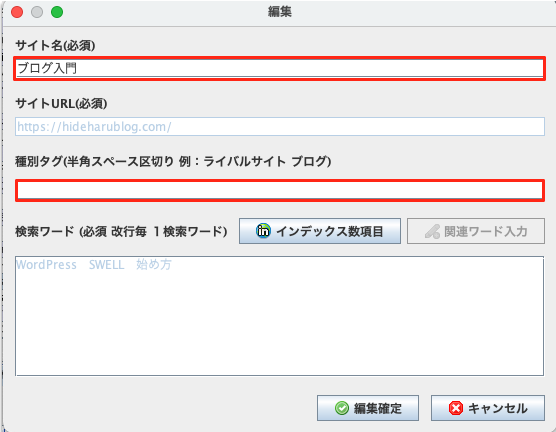

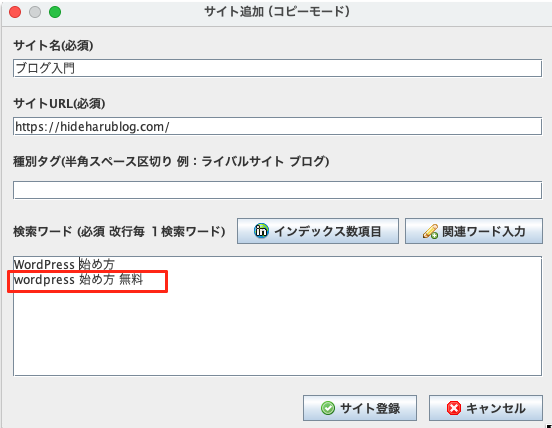

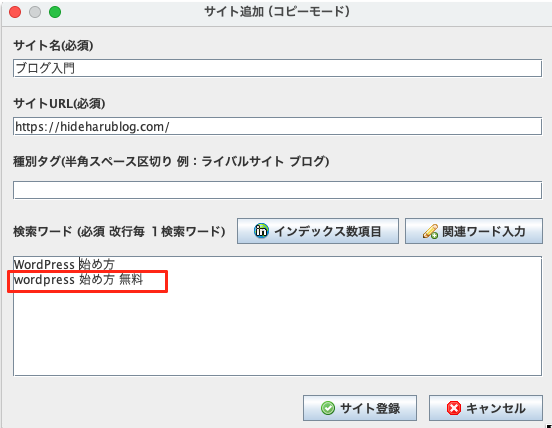

サイト情報とキーワードを入力します。※以下は一例を書いています。

各項目は以下のとおり。

| No | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| ① | サイト名 | サイト名。後で編集可能 |

| ② | サイトURL | サイトURL |

| ③ | 種別タグ | ソートやフィルタに役立つ。空白でも可。 後で編集可能 |

| ④ | インデックス数項目 | 任意。使い方は後述 |

| ⑤ | 関連ワード入力 | 任意。使い方は後述 |

| ⑥ | 検索ワード | 検索順位を測定したいキーワード。 複数キーワードの場合は、キーワードの間にスペースを入れる 改行して別のキーワードを入力することも可能 |

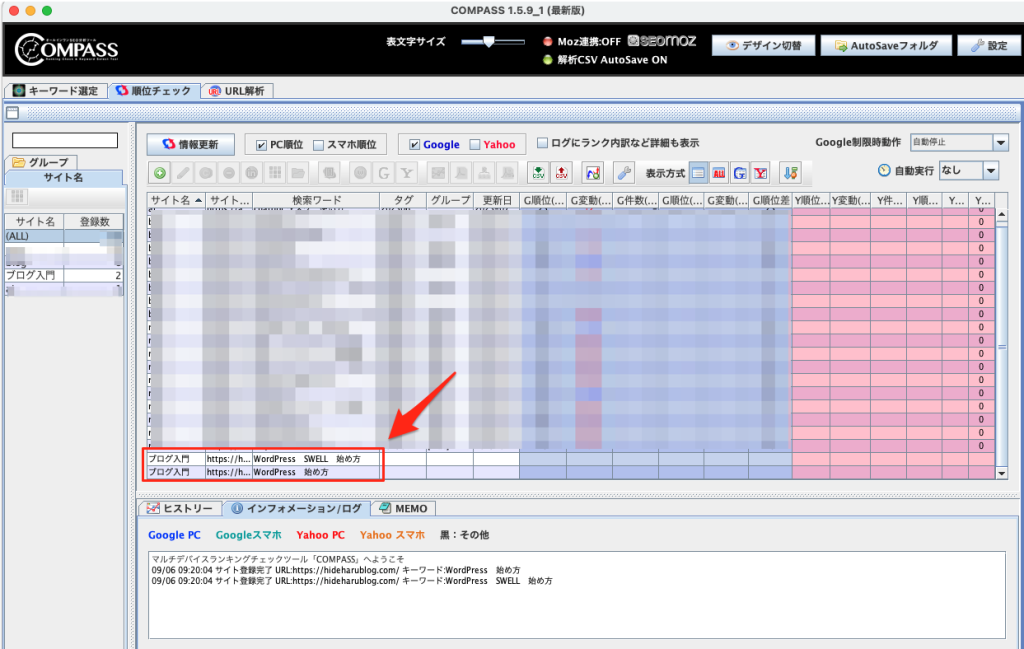

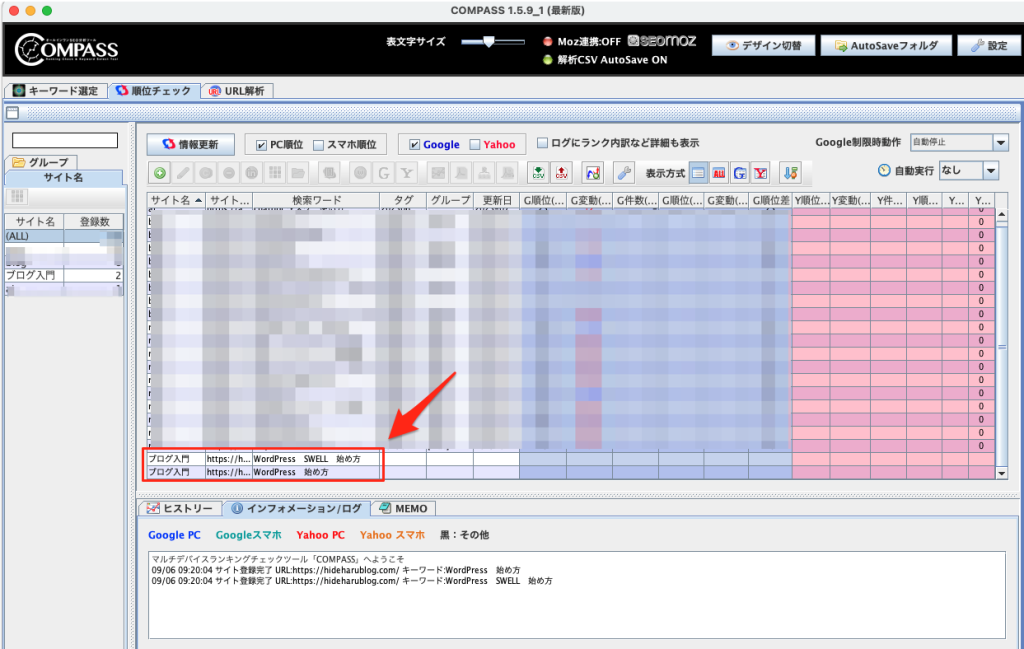

入力が済んだら、「サイト登録」ボタンをクリックします。

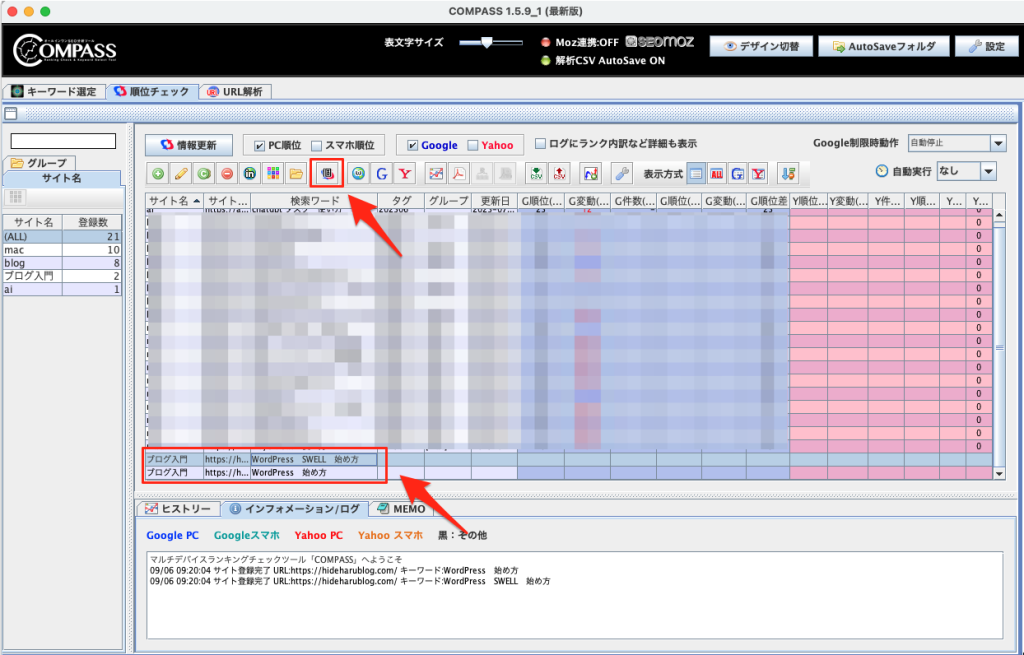

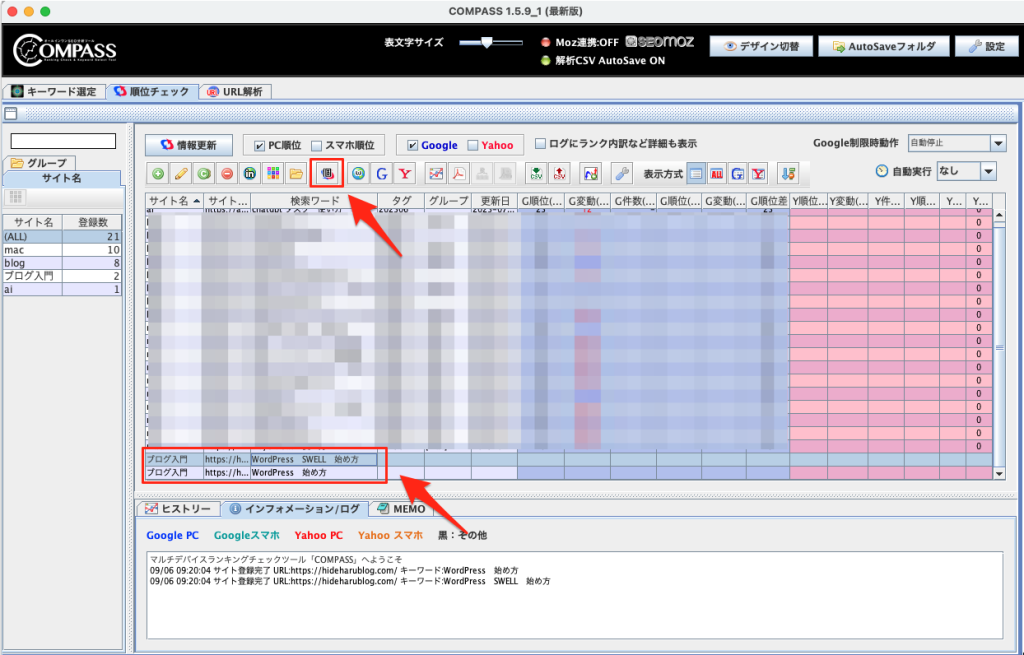

すると、入力したキーワードが登録されます。

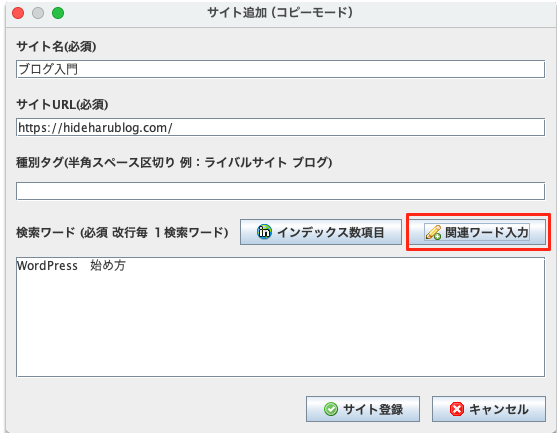

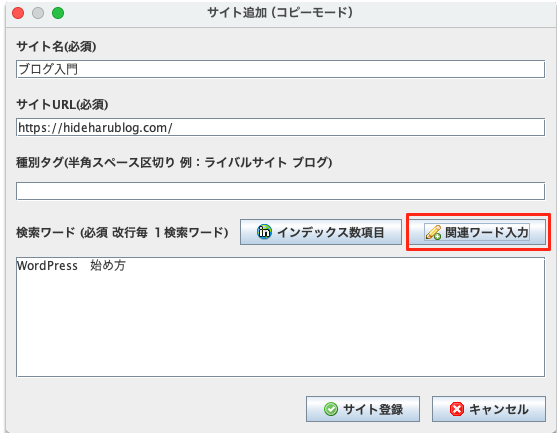

登録済みの行を流用してキーワードを登録する場合

上記のやり方以外に、登録済みの行を流用してキーワードを登録する方法もあります。

流用したい行を選択し、「C」のアイコン(コピーして新規作成)をクリックします。

この場合は、選択した行の情報があらかじめ記入されています。検索ワードを、今回登録したいものに書き換え、その他項目も適宜書き換えて「サイト登録」をクリックします。

サイト名やサイトURLの入力の手間を省ける!

測定条件の設定

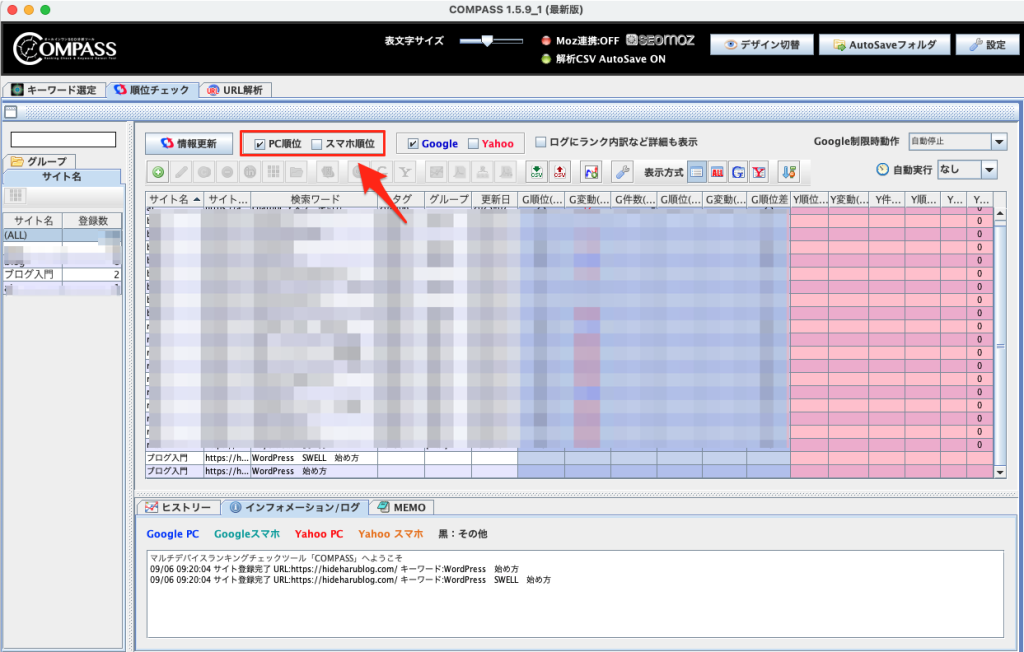

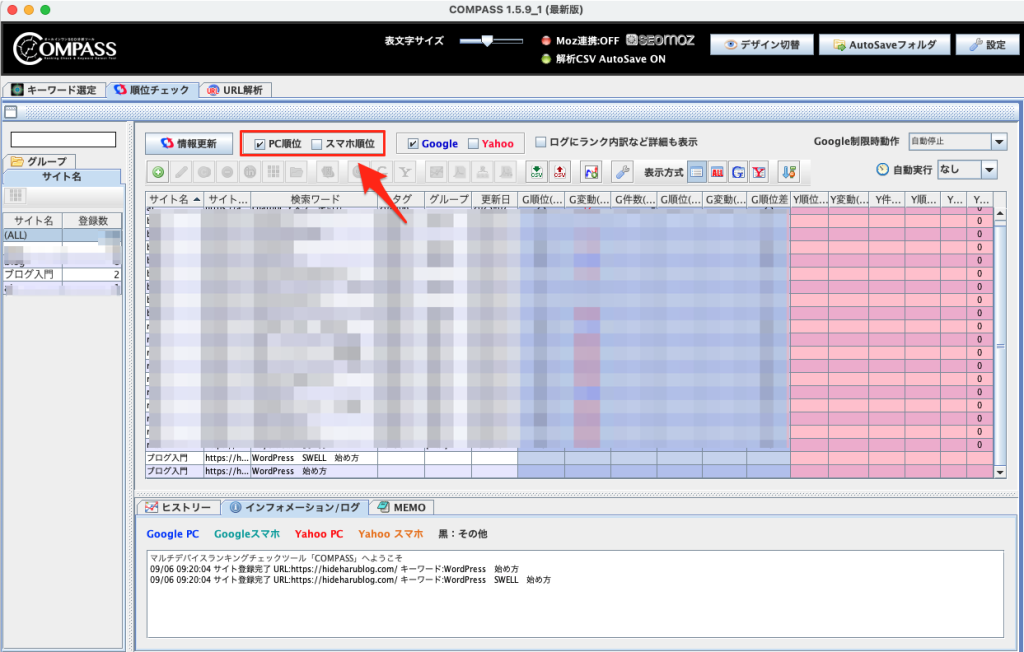

デバイスの設定

COMPASSでは、PC順位とスマホ順位の2つが取得可能。

標準では両方とも取得する設定になっていますが、必要に応じてチェックを外すことで、片方だけ取得することもできます。

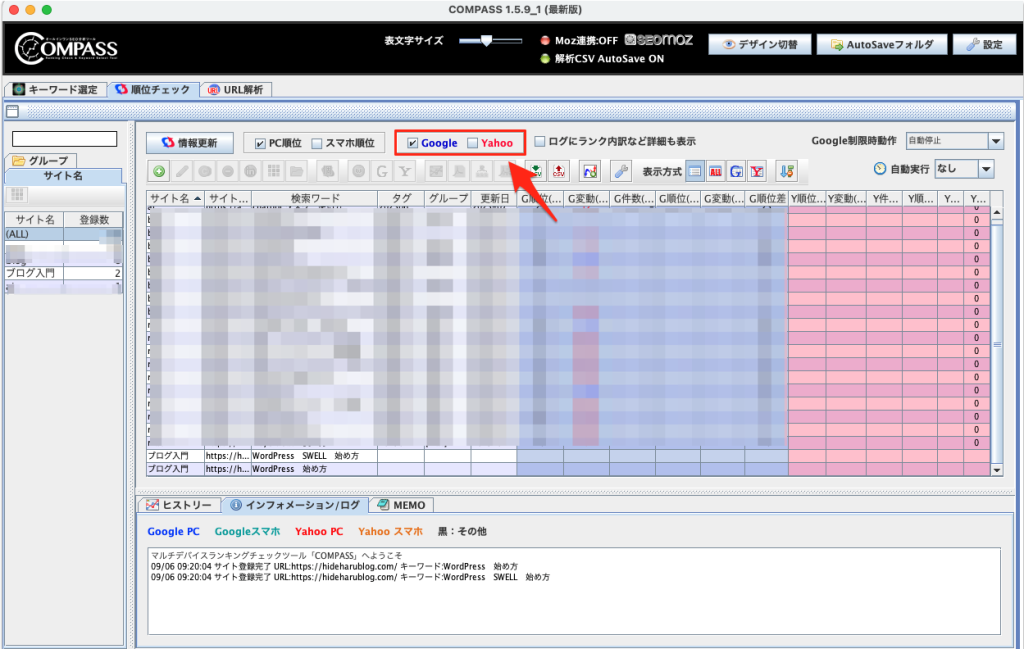

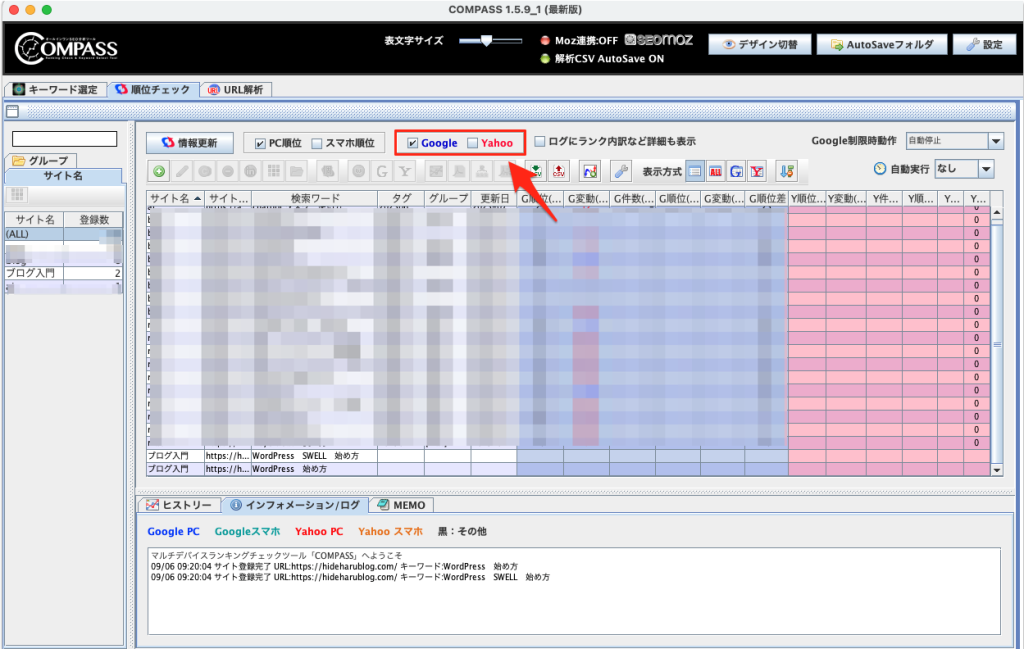

検索エンジンの設定

COMPASSは、GoogleとYahoo!の2つの検索エンジンから検索順位を取得することができます。

標準では両方とも取得する設定になっていますが、必要に応じてチェックを外すことで、片方だけ取得することもできます。

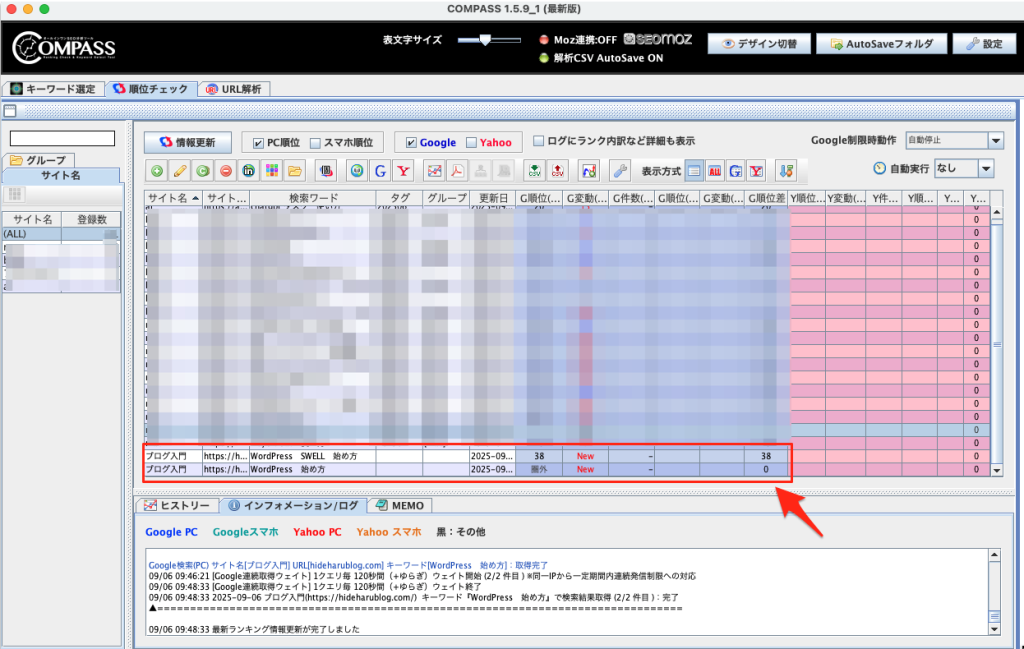

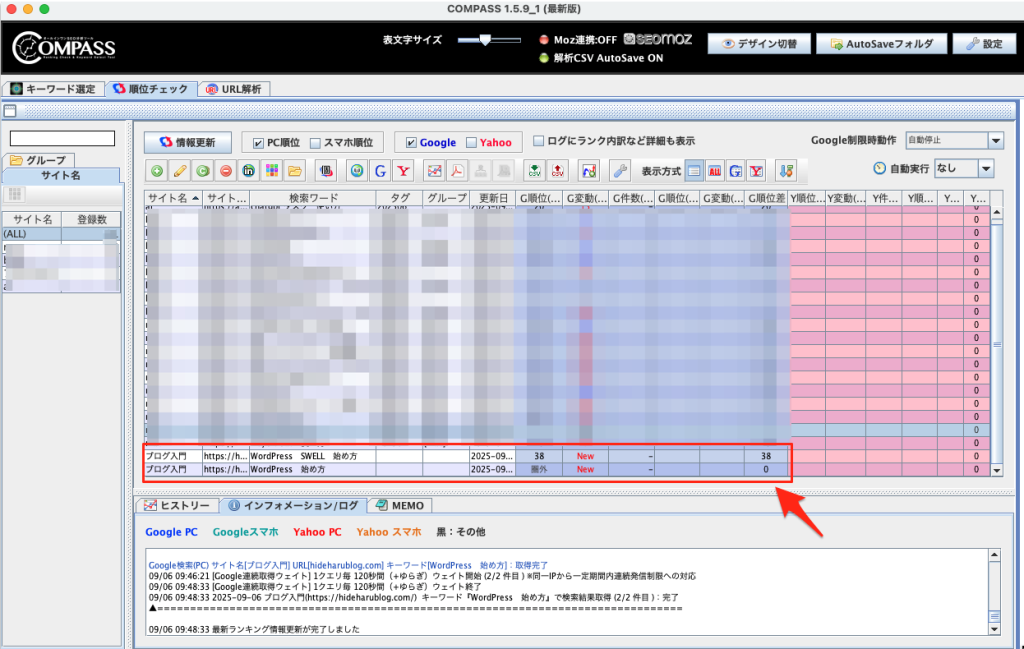

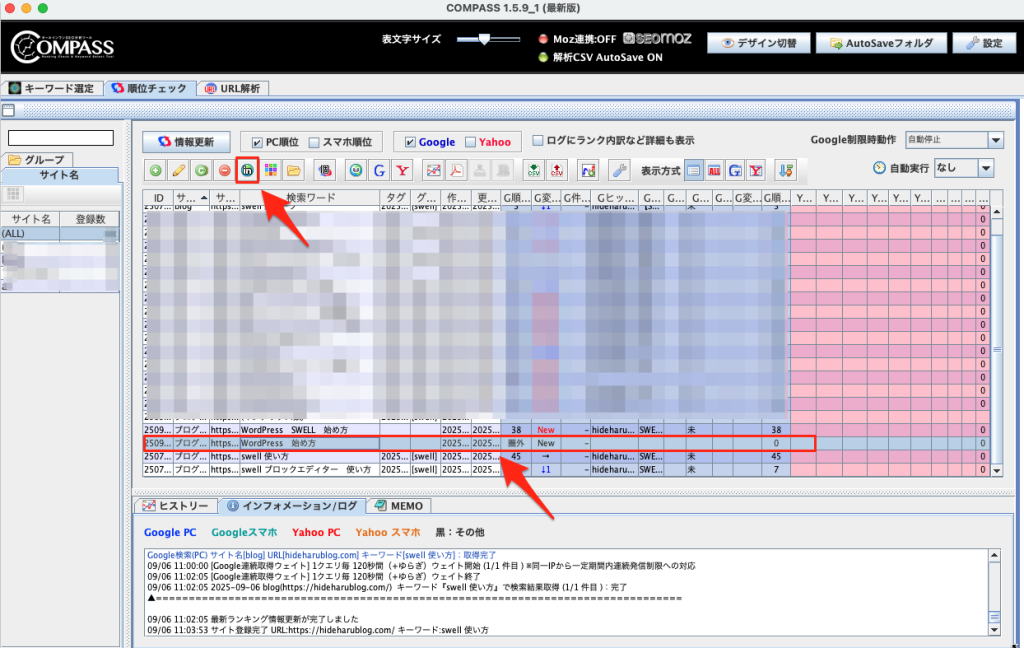

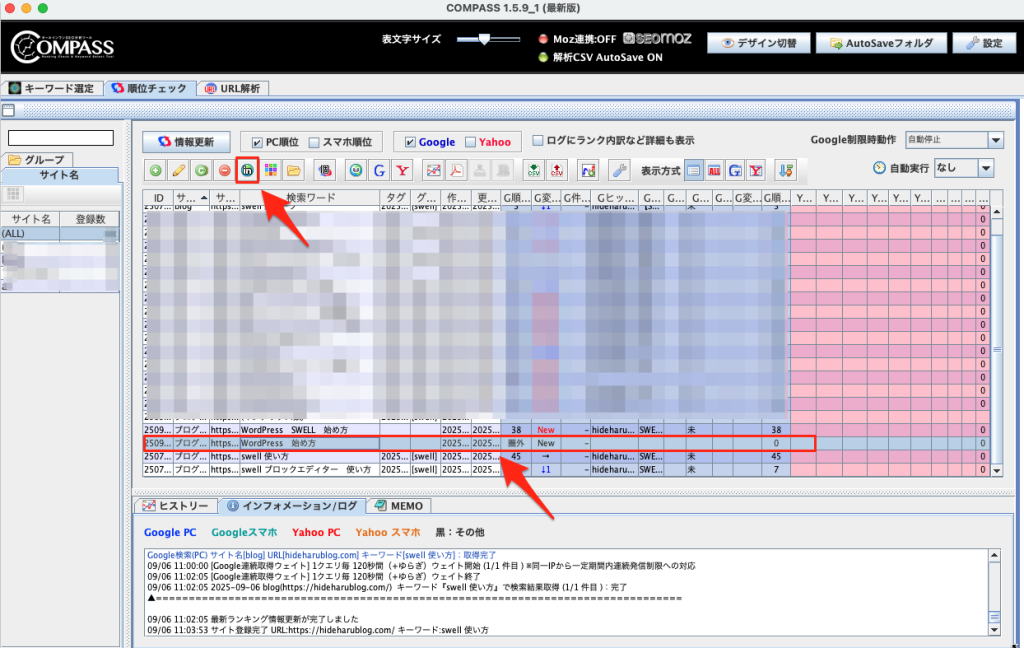

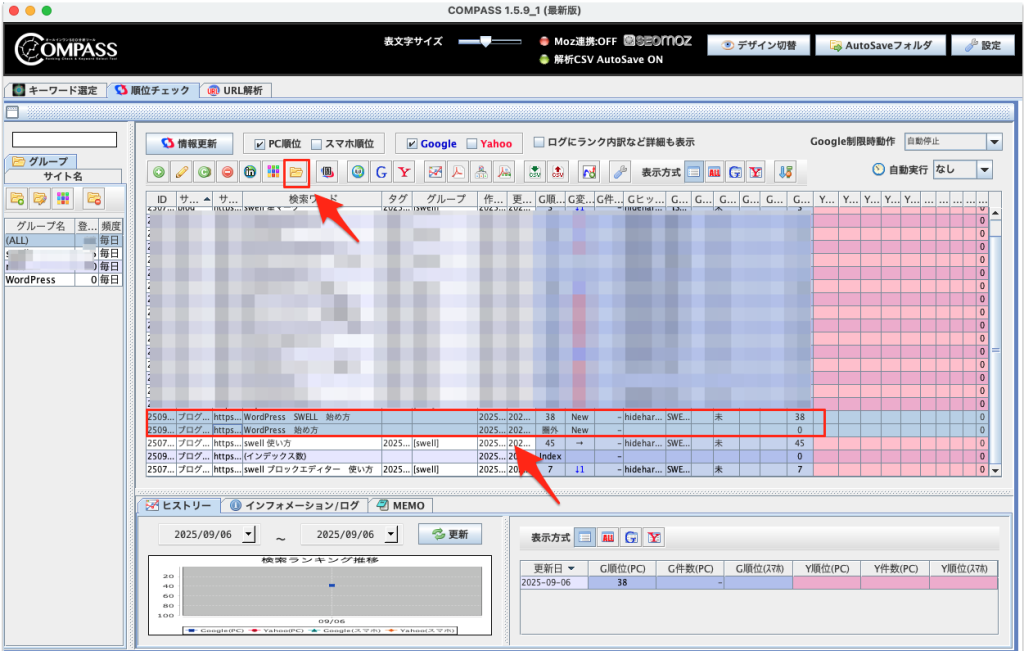

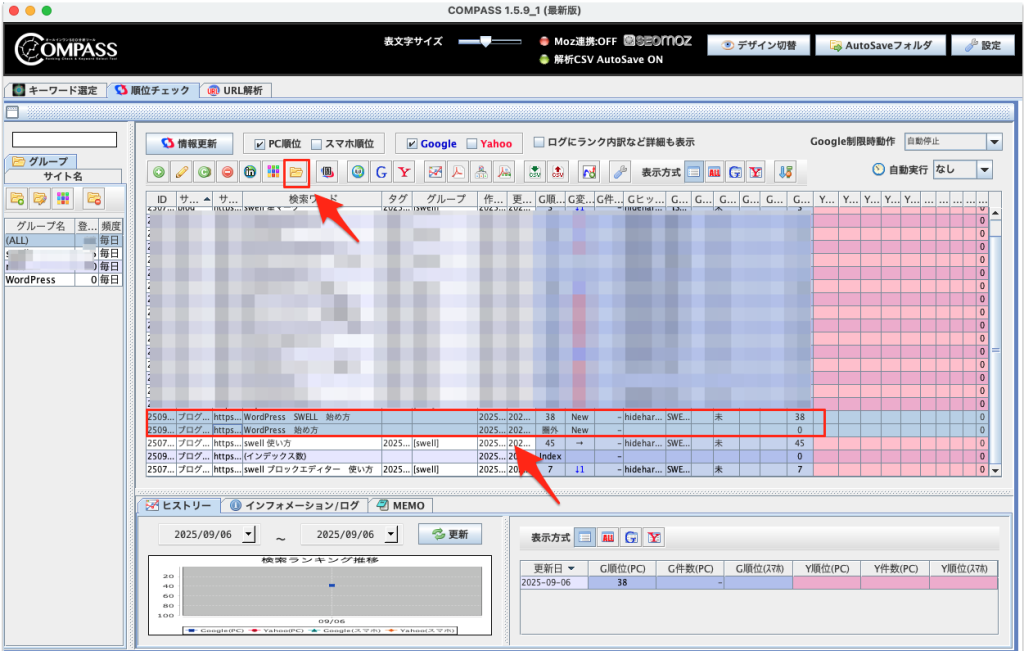

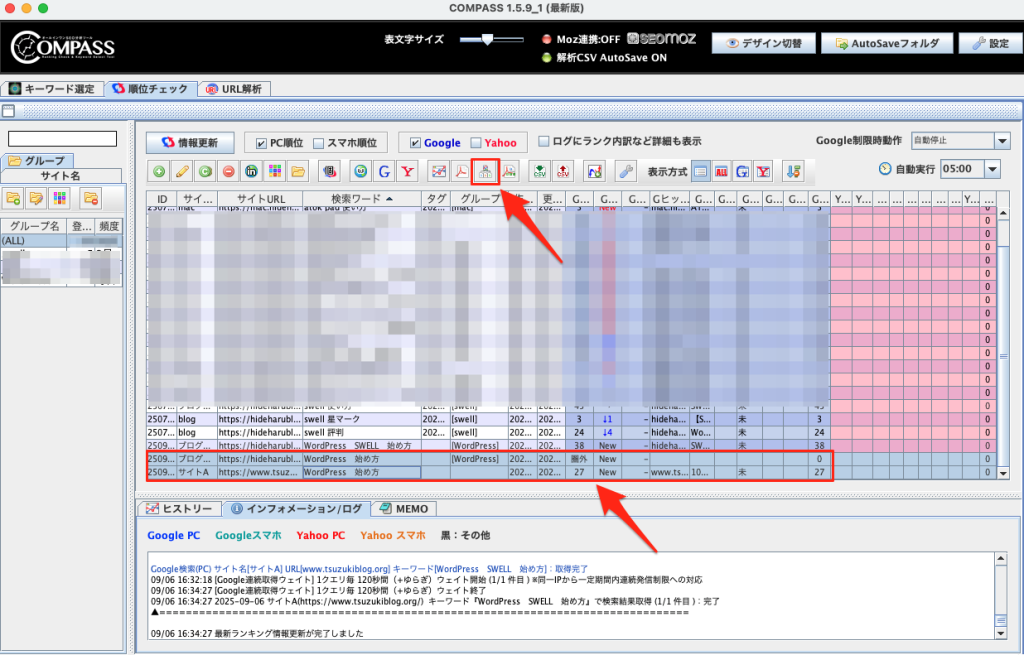

検索順位の測定

登録したキーワードを全て測定する場合

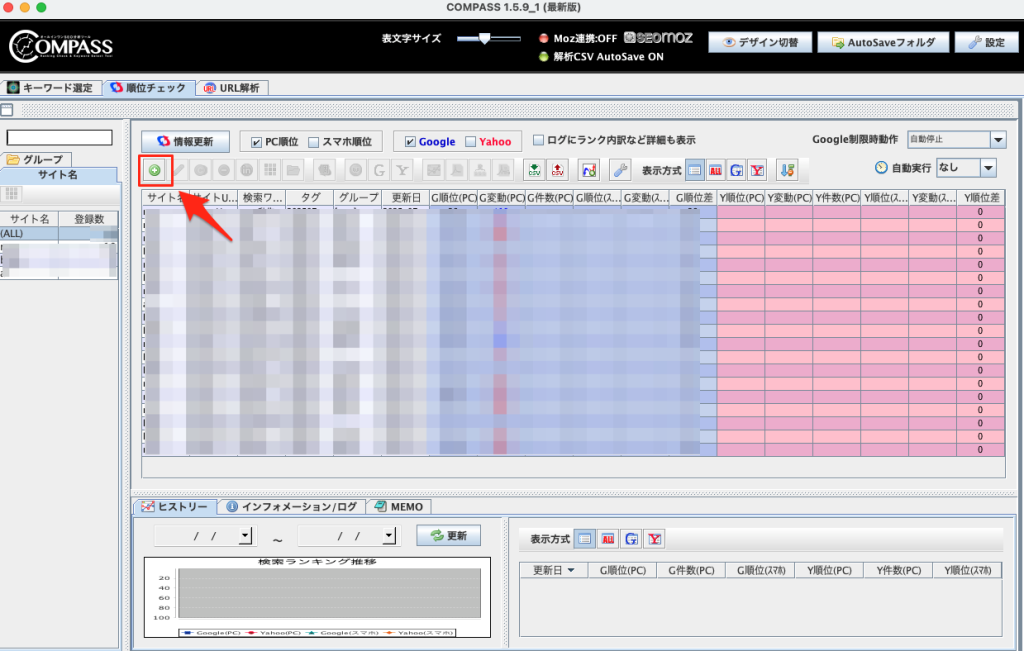

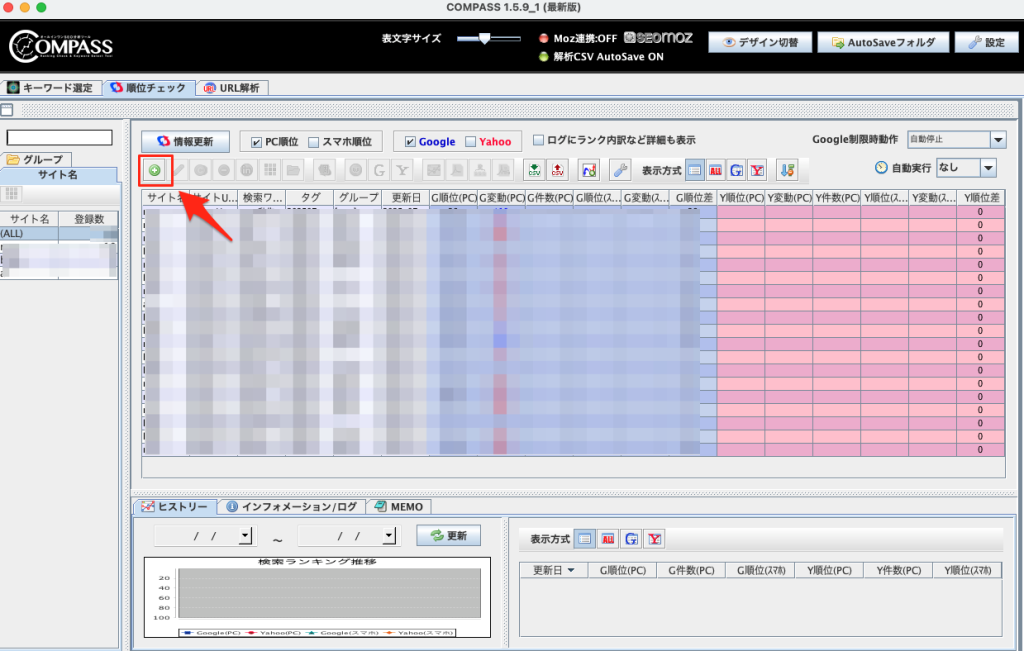

「更新情報」をクリックします。

登録したキーワードの一部を測定する場合

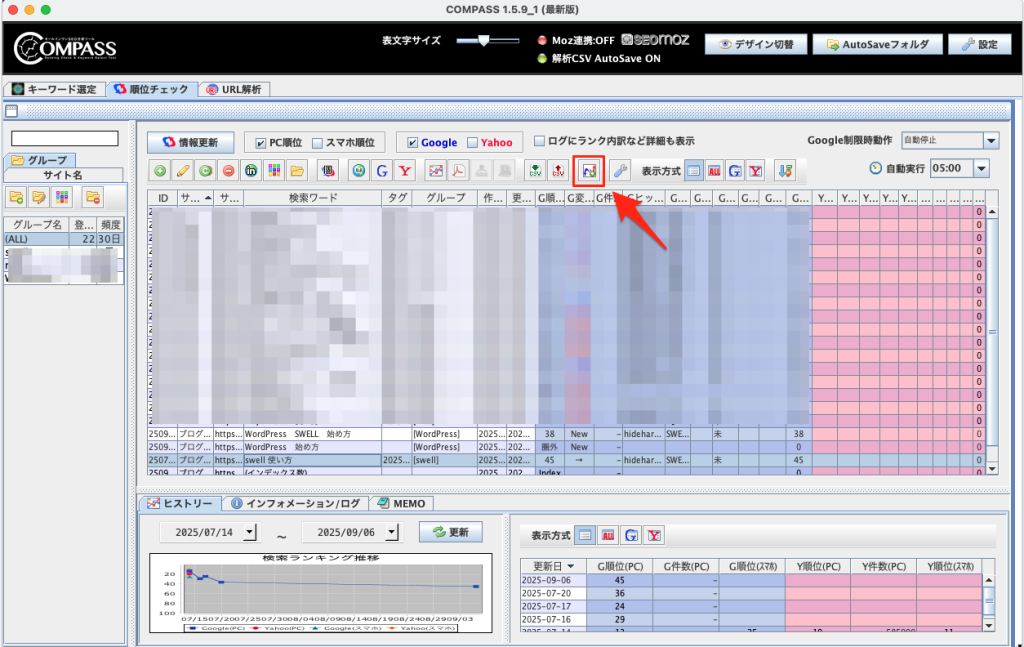

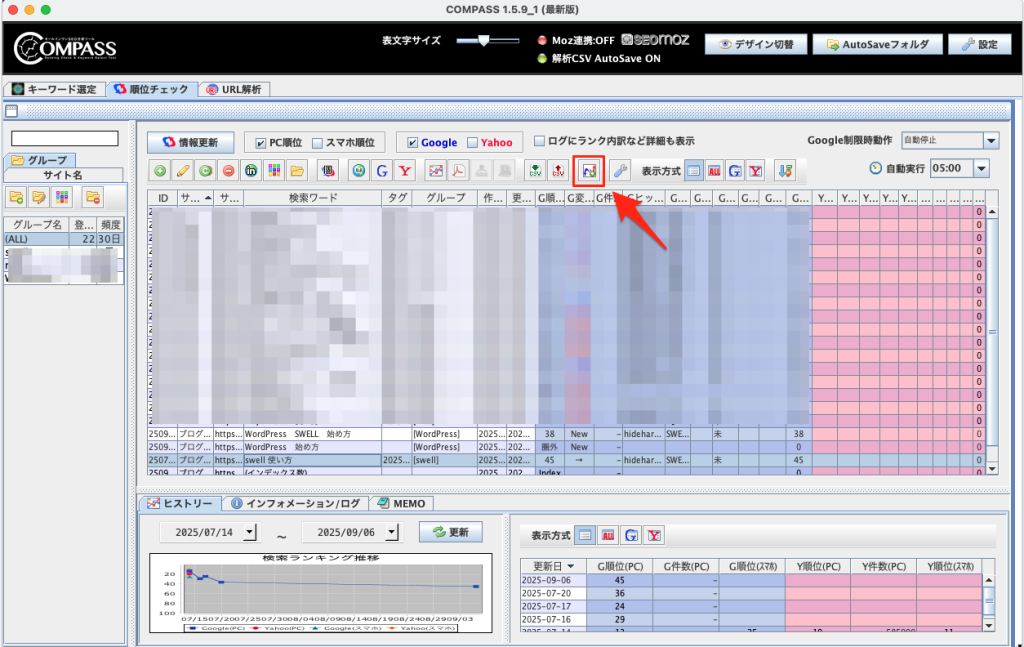

測定したい行を選択して、赤枠のアイコン(個別強制更新)をクリックします。

測定結果を確認する

測定が完了すると、検索順位が表示されるので確認します。

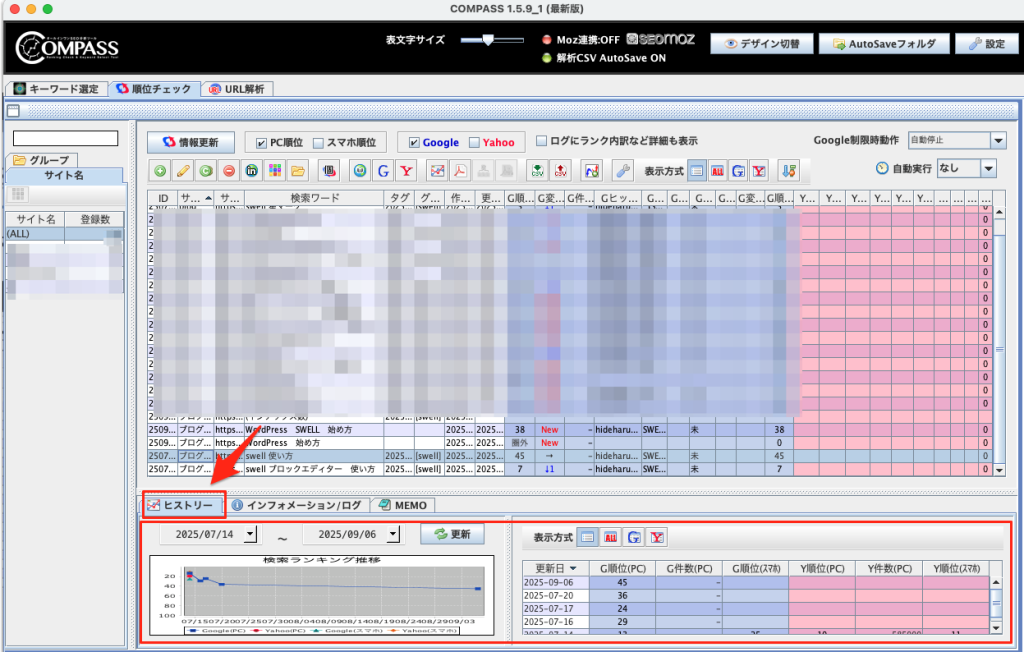

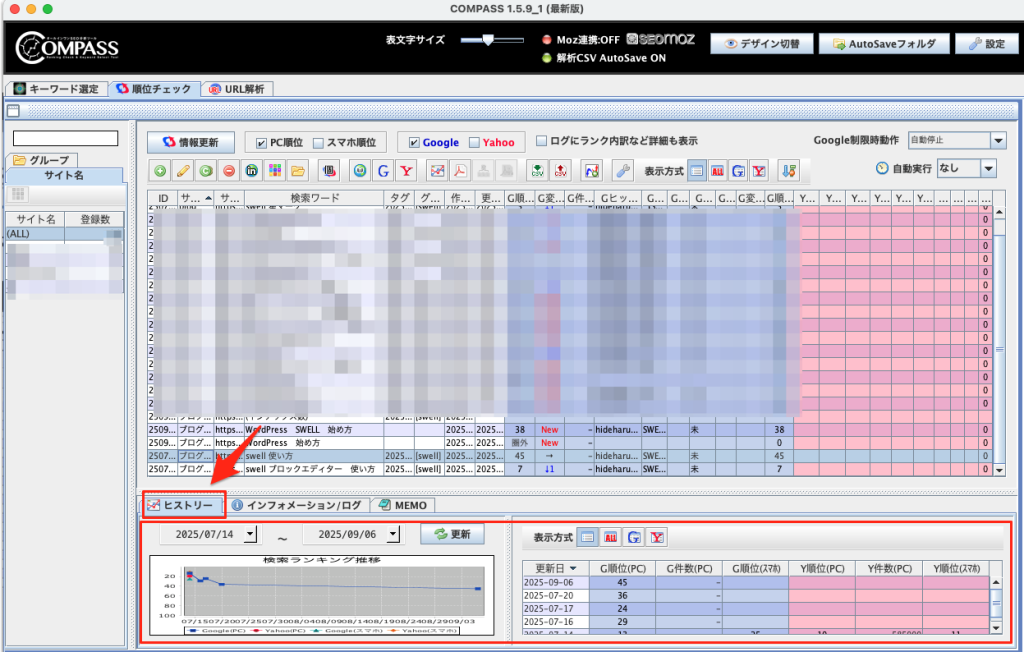

順位変動を見る方法

「ヒステリー」タブをクリックすると、選択行の過去の履歴を確認できます。

(左側:グラフ、右側:表形式)

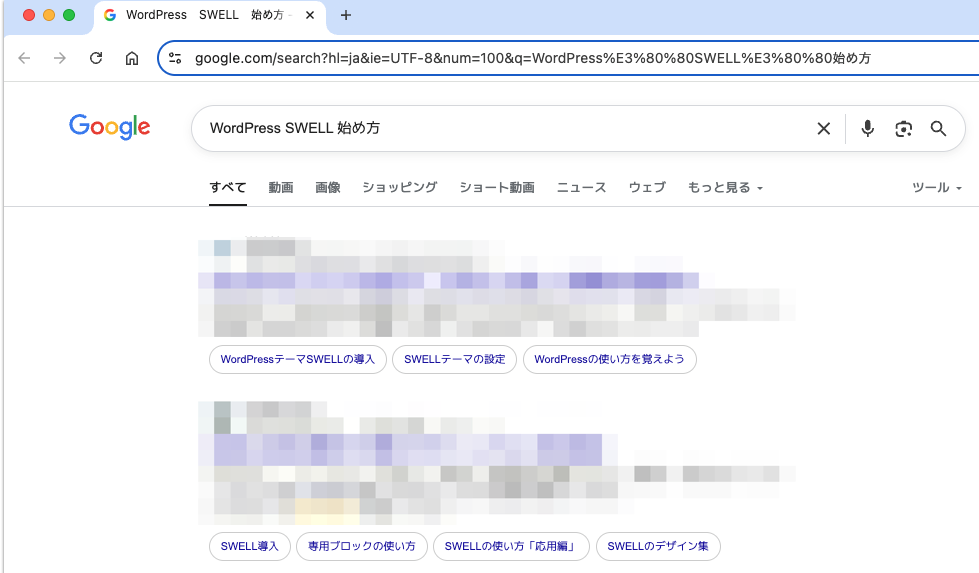

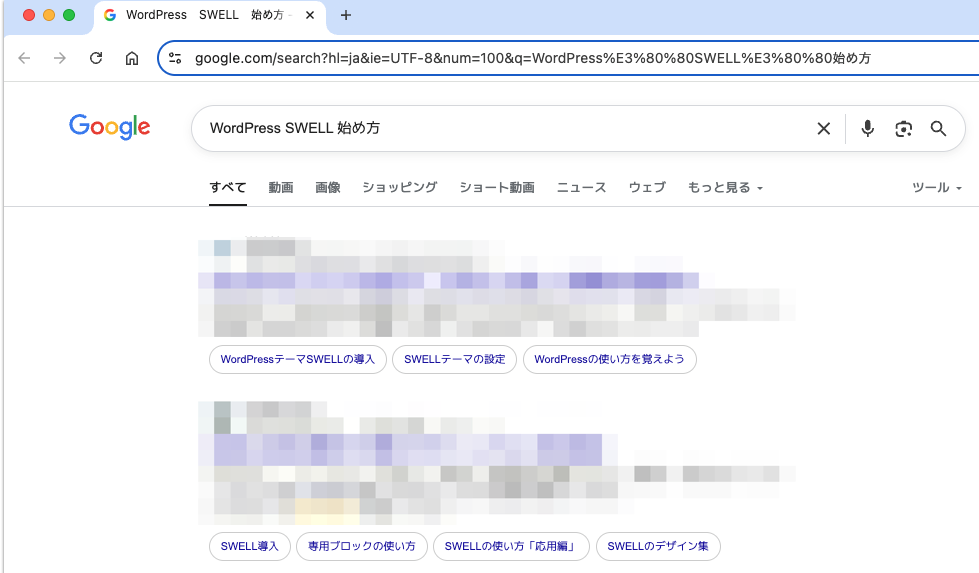

Web上で実際の検索結果を見る方法

見たい行を選択し、赤枠の「G」「Y」アイコンをクリックします。

すると、Webが起動し、実際の検索結果が確認できます。

COMPASS検索順位チェックの使い方(その他)

COMPASS検索順位チェックで、その他の使い方を紹介します。

- 自動測定

- 選択行の編集

- 関連ワード入力

- インテックス数の計測

- グループ分け

- メモ

- カラー設定

- GRCデータのインポート

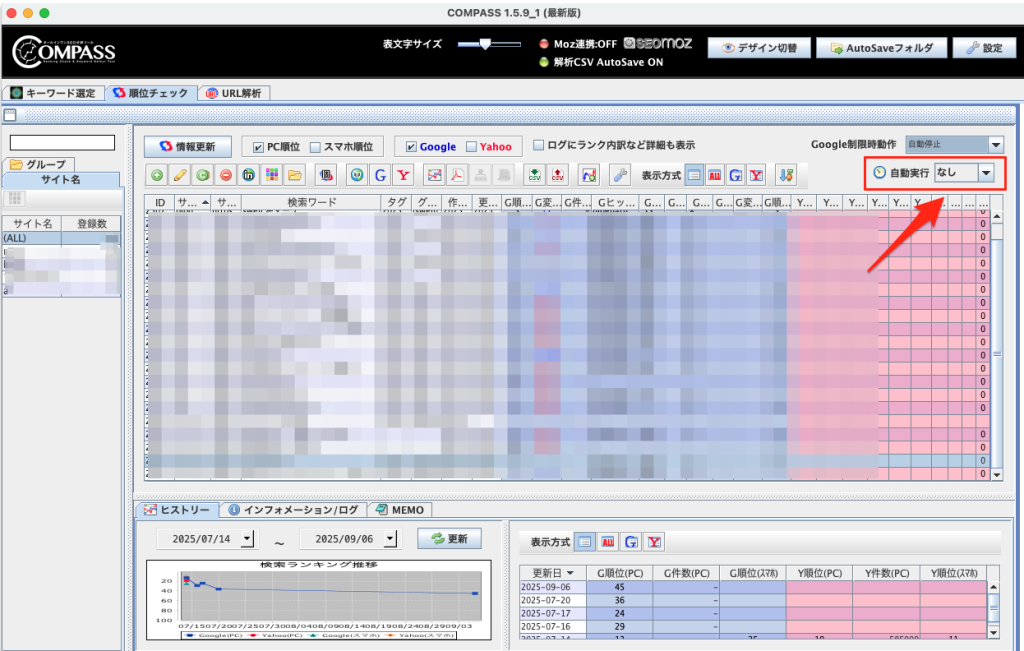

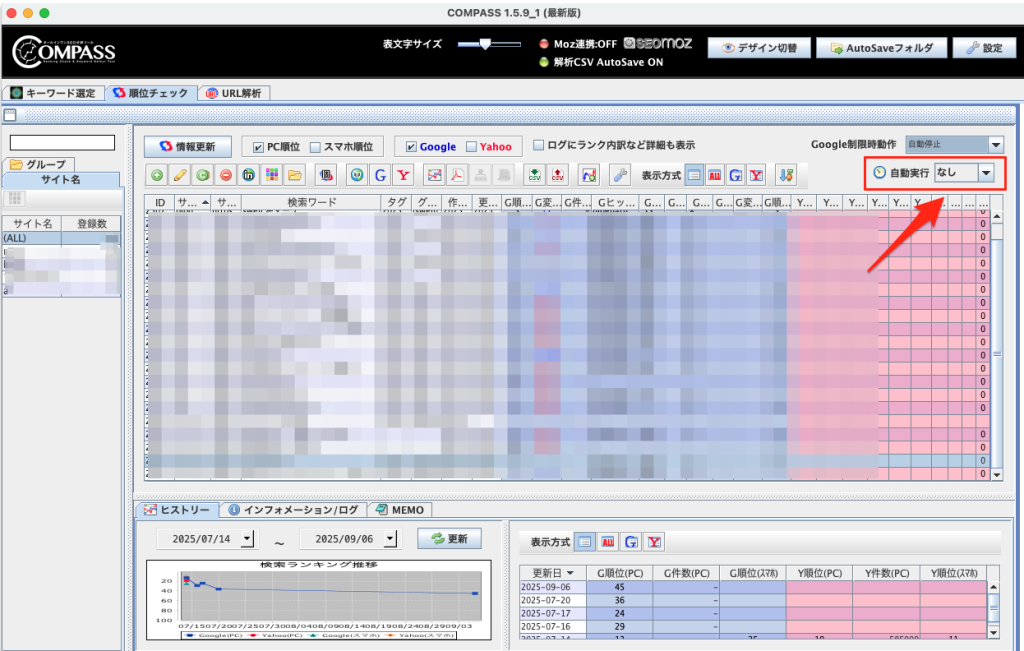

自動測定

COMPASSは、毎日指定した時間に自動で検索順位を取得してくれます。

時間の設定はツール右上の「自動実行」の横の時間を設定すればOK。

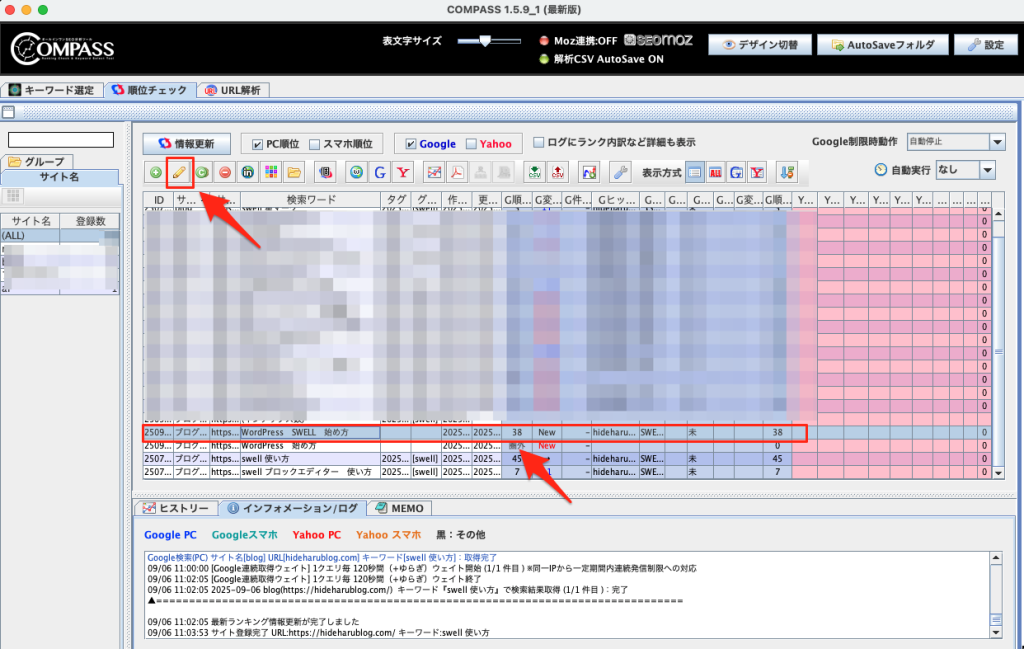

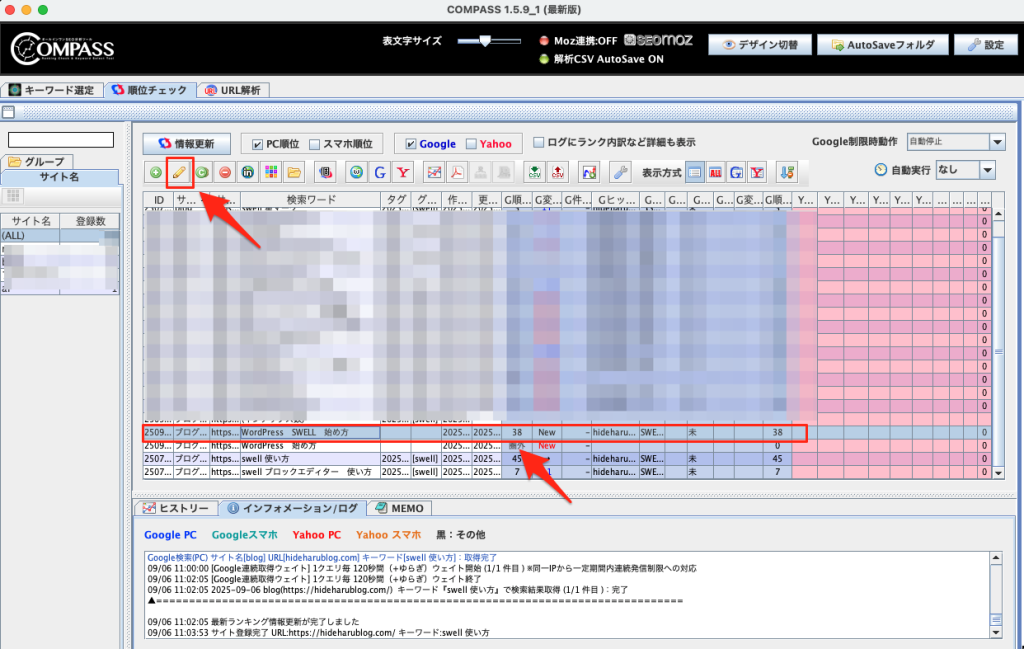

選択行の編集

登録済みの情報を編集するには、編集したい行を選択し、えんぴつのアイコンをクリックします。

「サイト名」と「種別タグ」のみ編集できます。

関連ワードの入力

キーワードを登録する際、関連ワードを設定できます。

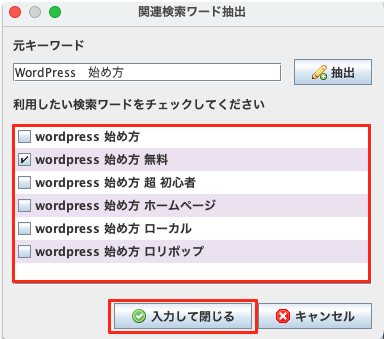

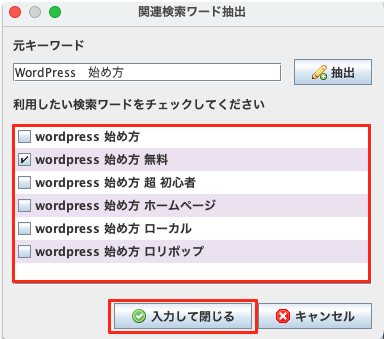

キーワードの登録画面で、「関連ワード入力」をクリックします。

元キーワードを入力し、「抽出」をクリックします。

すると、元キーワードの関連キーワードを表示してくれます。その中で測定したいものにチェックを入れ、「入力して閉じる」をクリックします。

すると、選んだ関連キーワードが入力されます。

インテックス数の計測

指定したサイトのインデックス数を計測できます。

インデックス数を計測したいサイトの行を選択し、「in」アイコン(インデックス数項目作成)をクリックします。

すると、検索ワードとして(インデックス数)が追加されます。

あとは、他のキーワードと同様に測定。すると、インデックス数が表示されます。

別の方法

キーワードを登録する際に、「インデックス数項目」をクリックするのでもOK。

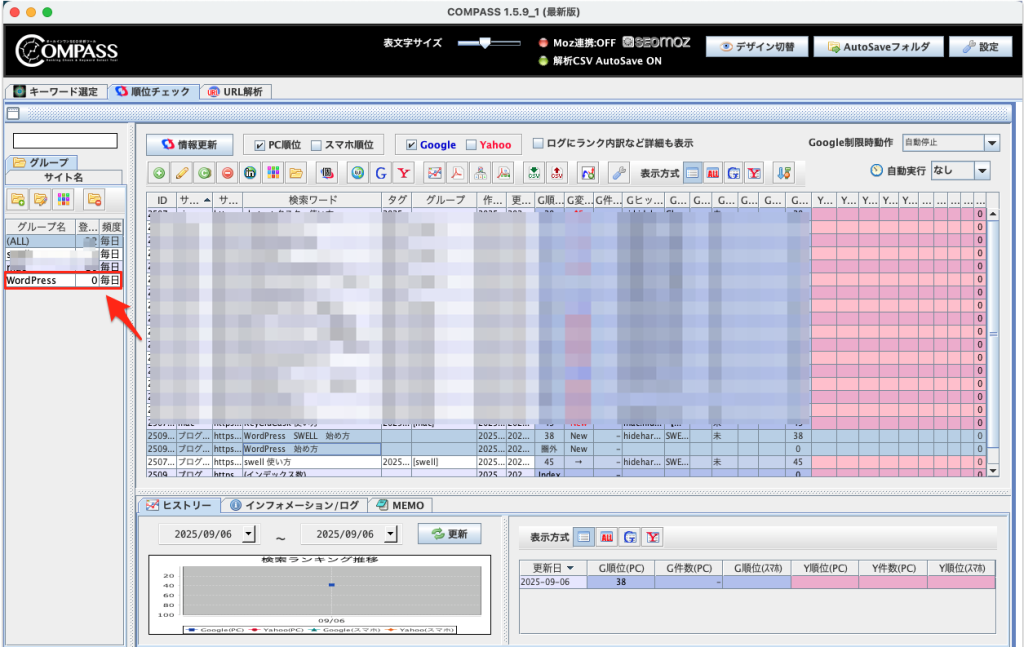

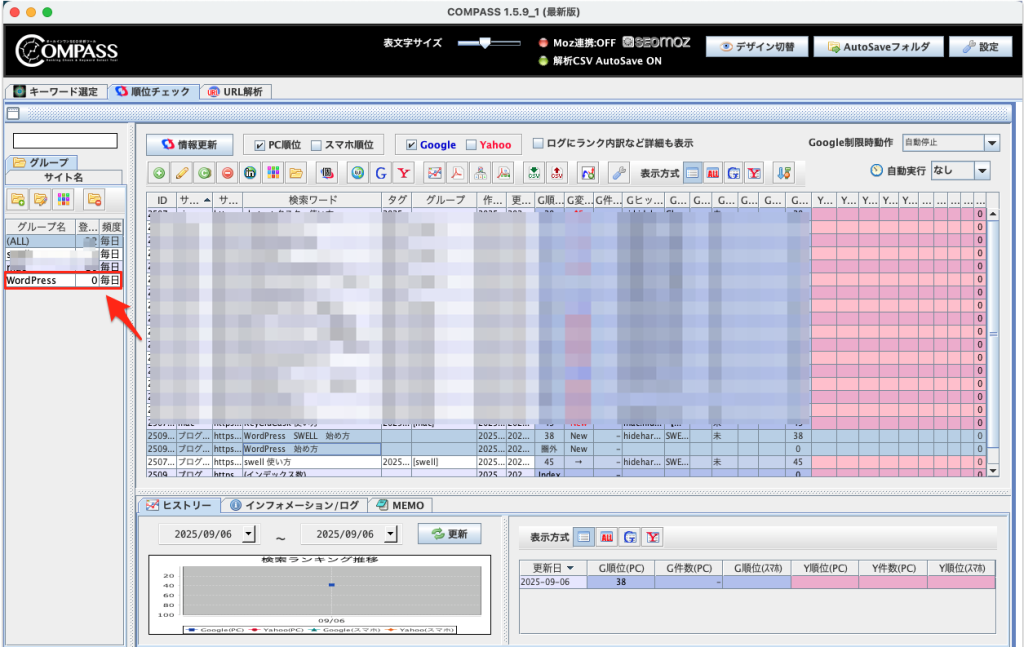

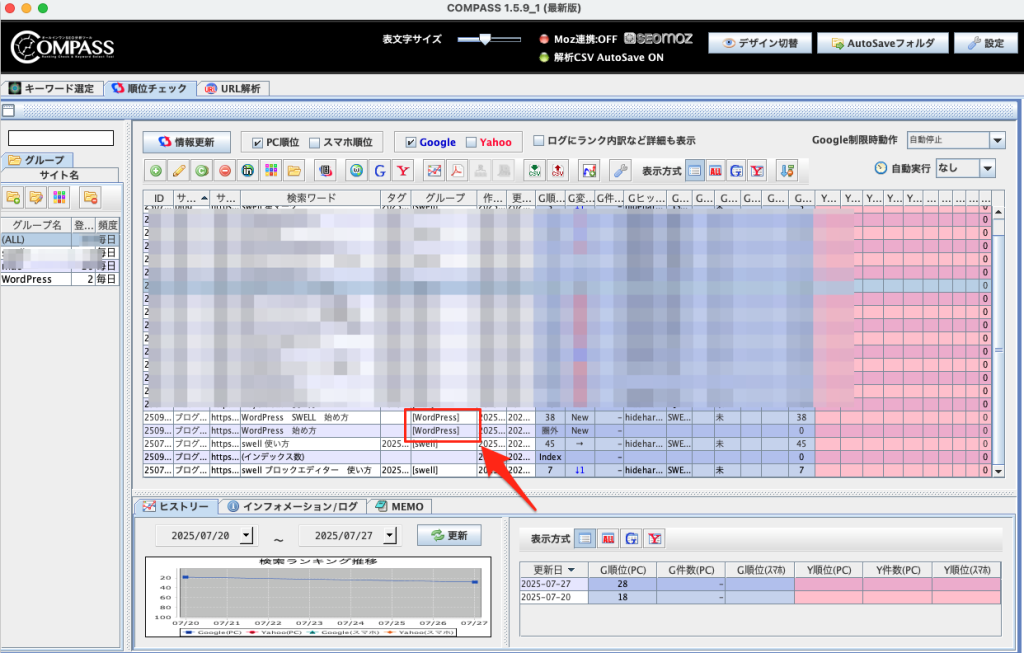

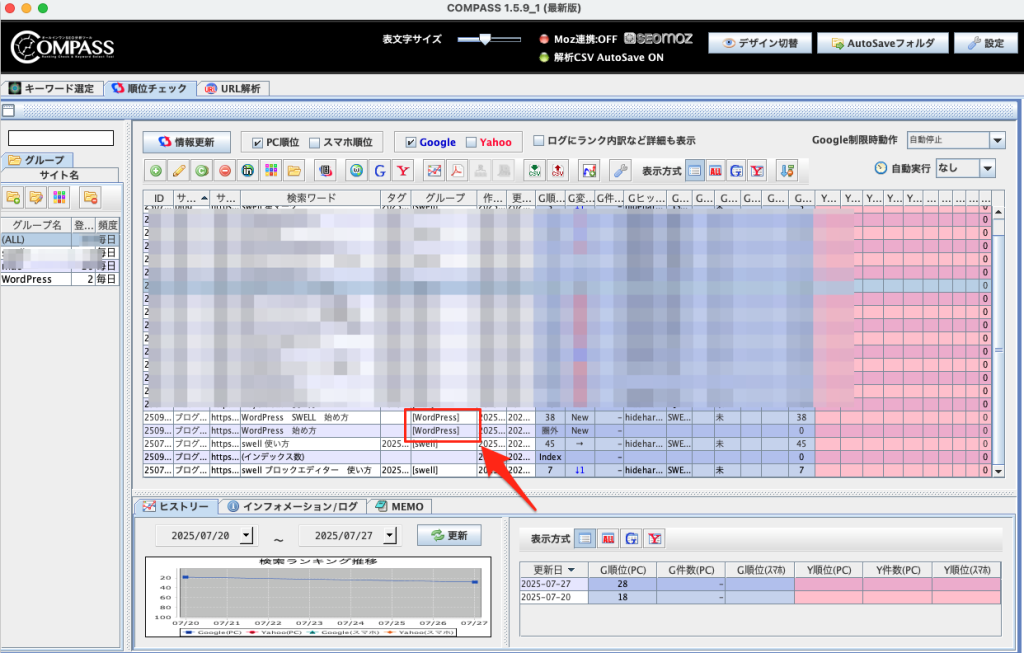

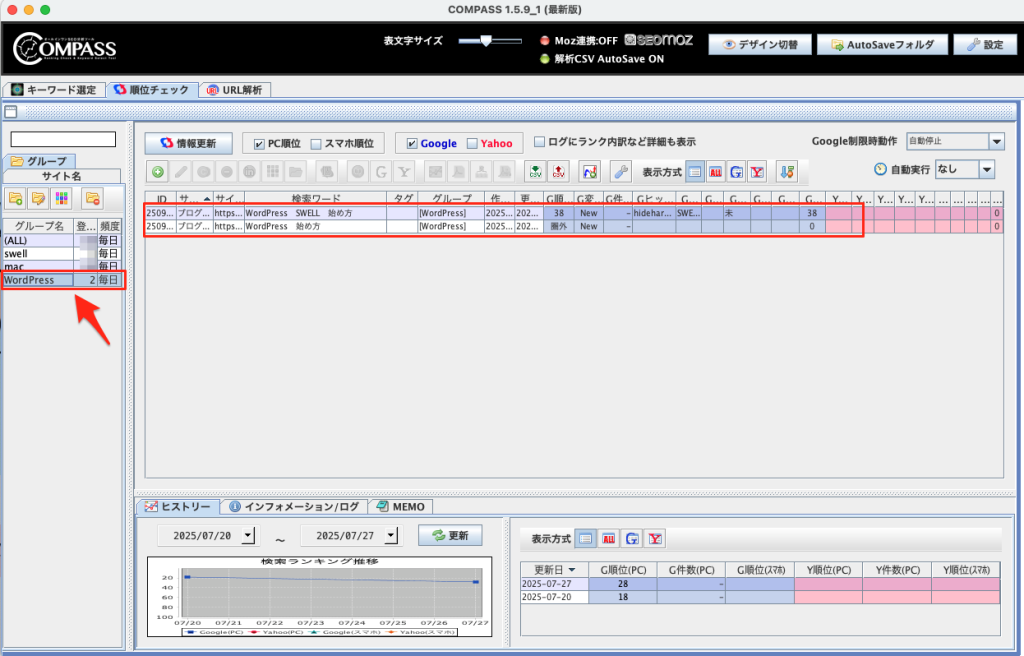

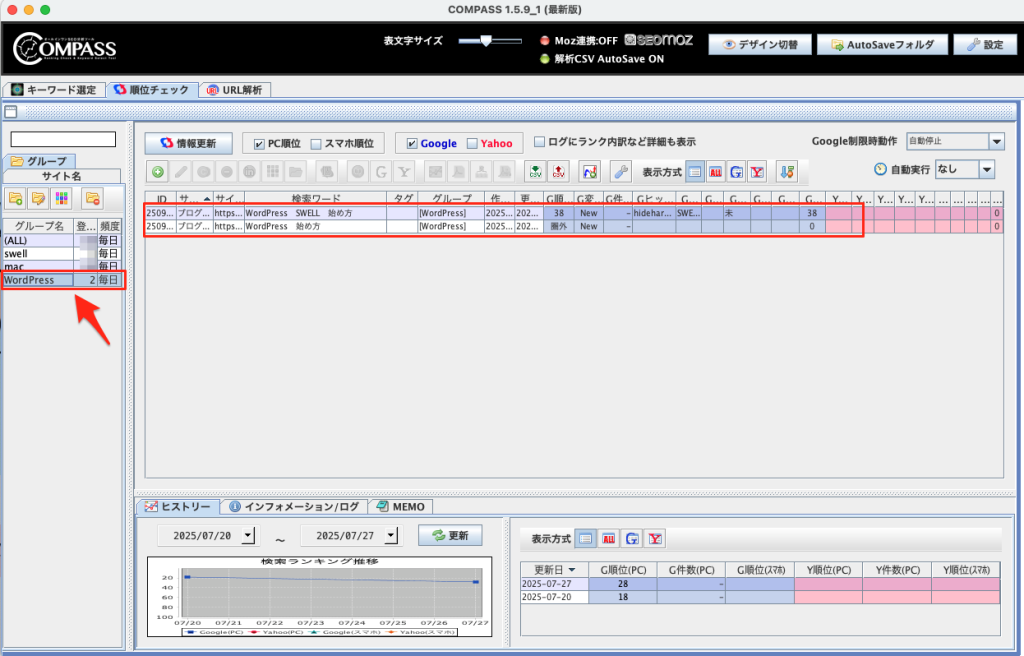

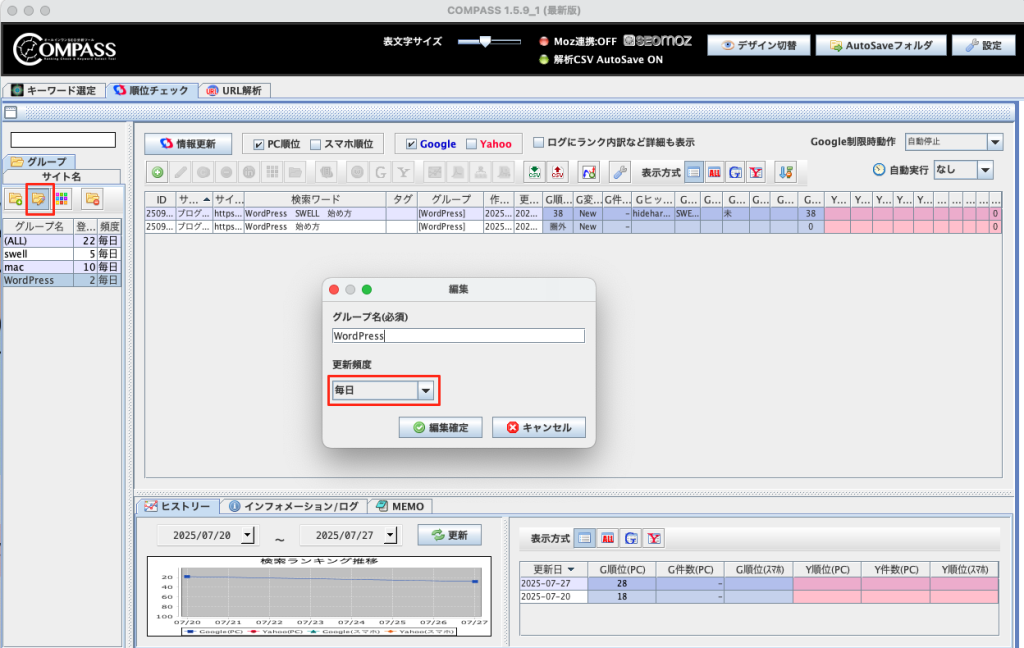

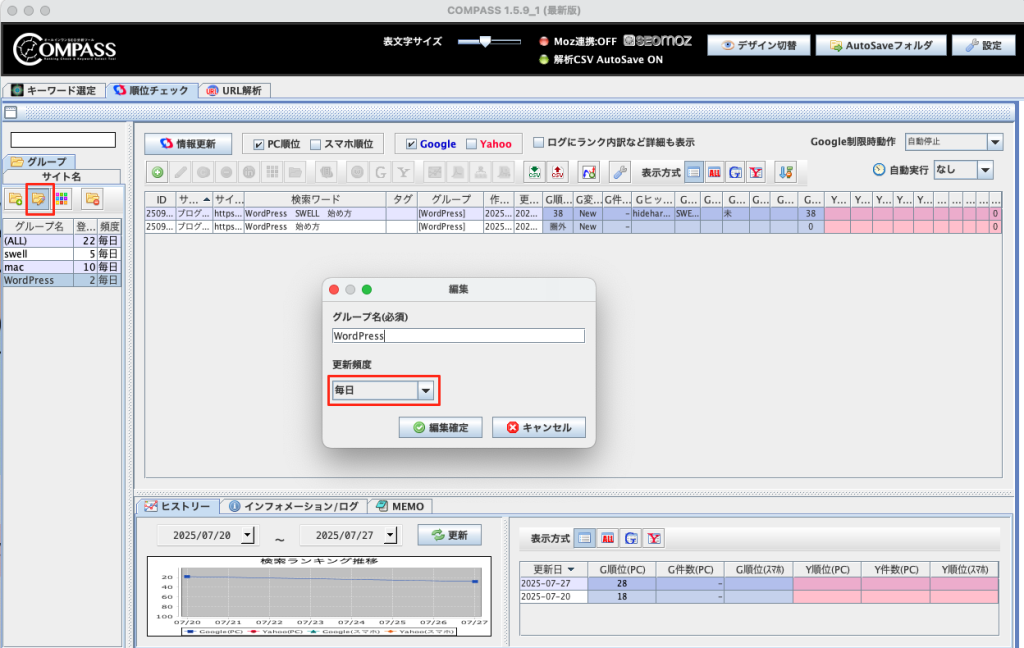

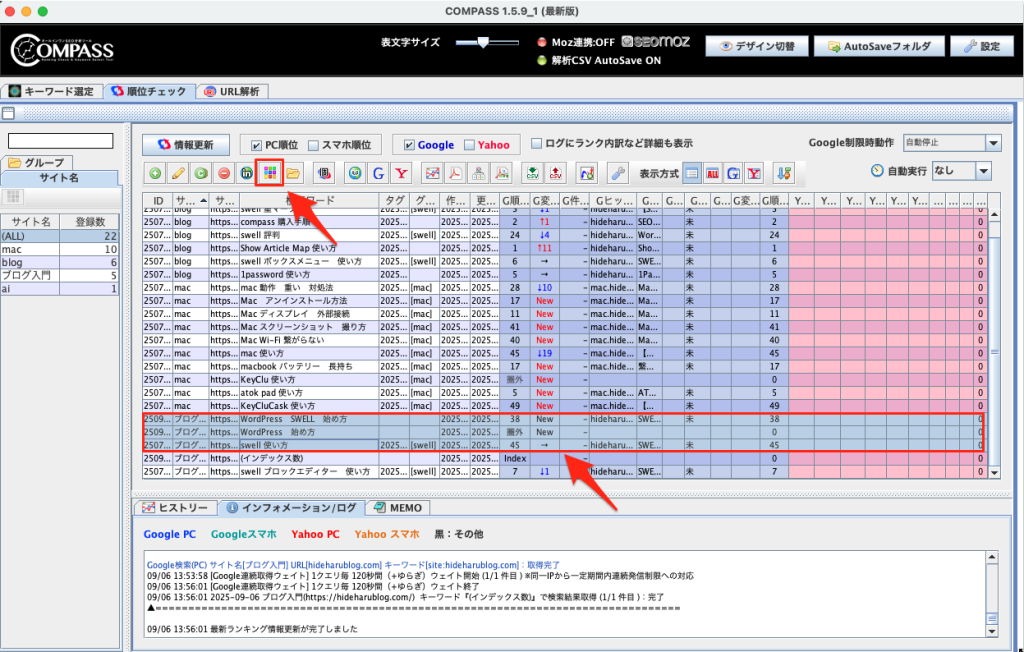

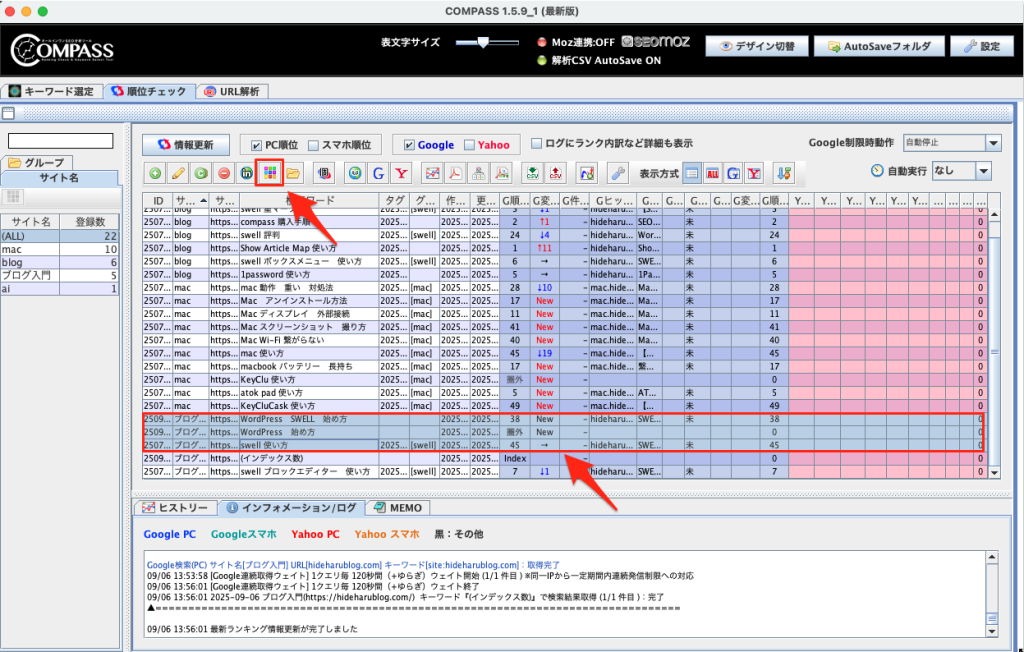

グループ分け

キーワードをグループ分けできます。

グループの登録

「グループ」タブをクリックし、フォルダアイコンクリックします。

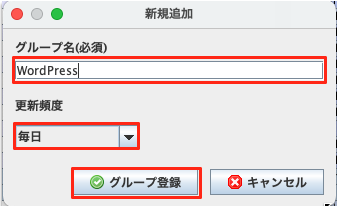

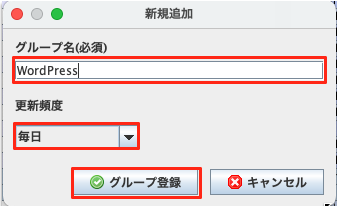

グループ名を入力し、更新頻度を選び、「グループ登録」をクリックします。

すると、グループ名が追加されます。

グループ分け

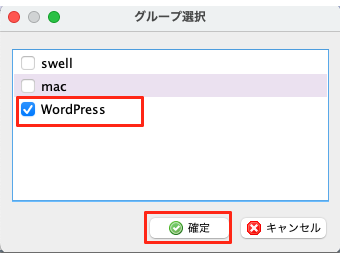

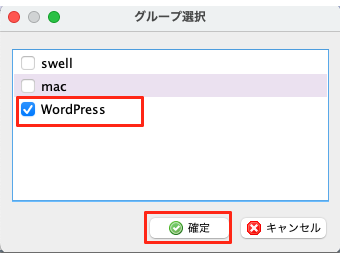

グループ分けしたい行を選択し、フォルダアイコン(グループ設定)をクリックします。

希望のグループにチェックを入れ、「確定」をクリックします。

すると、選択行のグループの列に、グループ名が入力されます。

グループ分けごとの表示、設定

左側のグループで、所定のグループをクリックすると、該当のキーワードだけが表示されます。

自動測定の更新頻度をグループごとに設定できます。

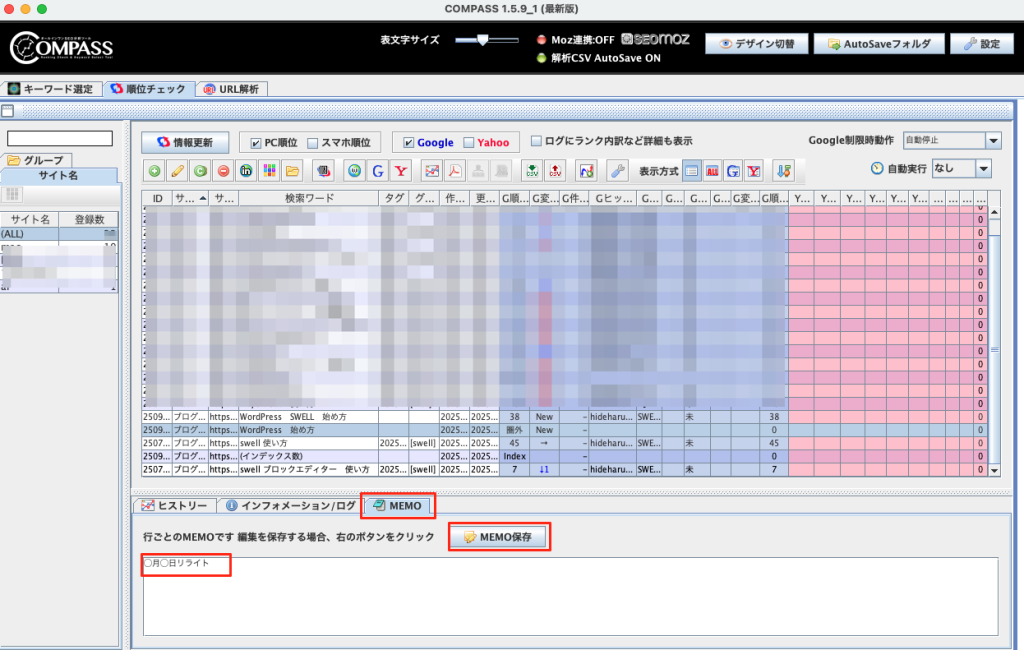

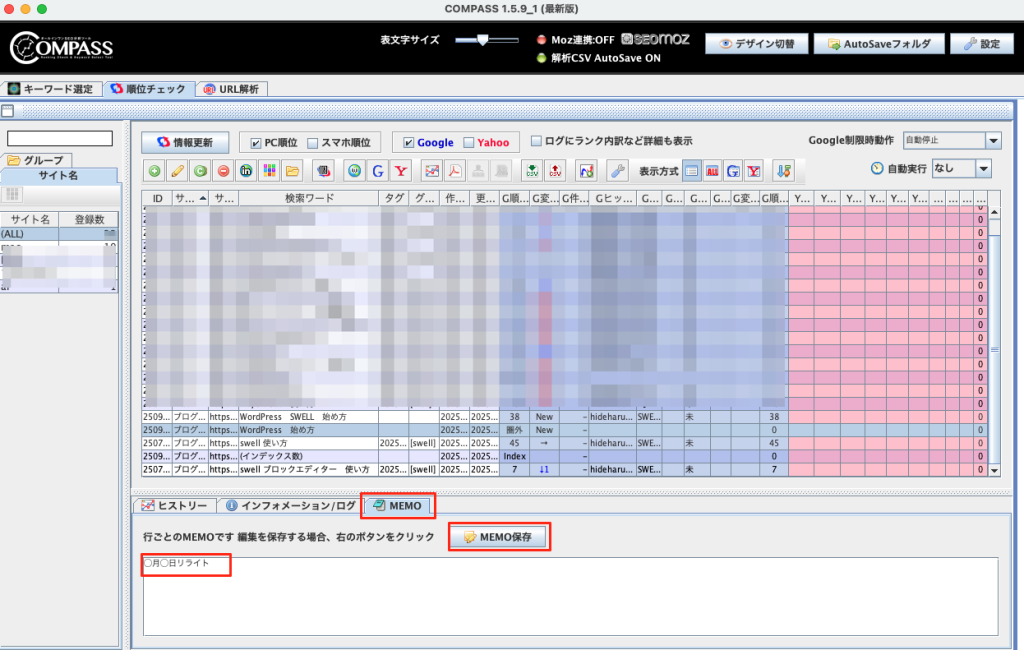

メモ

キーワードごとにメモを残せます。

行を選択し、「MEMO」タグをクリックし、入力欄にメモを記入し、「MEMO保存」をクリックします。

記事をアップした日やリライトした日、Googleコアアップデートで順位変動が大きかった日などをメモしておくとよいでしょう。

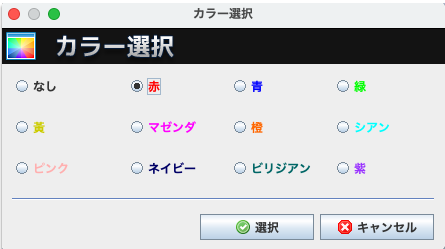

カラー設定

選択した行を色づけできます。

色づけしたい行を選択し、カラーパレットのアイコンをクリックします。

お好きな色を選び、「選択」をクリックします。

複数サイト比較グラフ

比較する複数サイトの行を選択して、複数サイト比較グラフボタンをクリックします。

GRCデータのインポート

赤枠のアイコンをクリックして、GRCのデータをインポートできます。

詳細はCOMPASS購入時のマニュアルをご覧ください。

COMPASS検索順位チェックの結果画面の見方

この章では以下のポイントについて解説します。

- 順位推移グラフの読み方

- デバイス別(PC・スマホ)の順位比較

- 競合サイトとの比較表示

- CSVダウンロードやレポート出力方法

順位推移グラフの読み方

順位推移グラフは、日々の順位変化を直感的に把握できる視覚的な要所です。

グラフには「情報更新」ごとの結果が折れ線で記録され、上昇・下降が一目でわかります。これにより、SEO施策の成果を客観的に評価できます。

グラフを読み取る際は、短期的な動きだけでなく、中期的なトレンドに注目するのが重要です。数日単位の変動に一喜一憂するのではなく、数週間・数か月単位での傾向を把握すると安定した判断ができます。

たとえば記事をリライトした翌週に順位がじわじわと上昇しているなら、その施策は成功と考えられます。逆に大幅な下落が長く続く場合は改善の余地が大きいといえるでしょう。

つまり、順位推移グラフは「過去→現在→未来」を見通すための指標であり、次のアクションを決める判断材料となります。

デバイス別(PC・スマホ)の順位比較

PCとスマホの順位を分けて比較できるのは、モバイルファーストの時代において大きな強みです。

GoogleとYahooに対応し、それぞれPC・スマホで順位を測定できます。設定画面で対象を絞り込めるので、スマホだけ、PCだけ、といった細かい切り分けも可能です。

SEOの現場では、モバイル検索とPC検索で順位が異なることが珍しくありません。スマホで上位表示していてもPCでは低いことがあり、その差を把握しておくことが対策のヒントになります。

たとえば、スマホで順位が低ければページ表示速度やモバイルUIが課題かもしれません。PCで順位が劣るなら、長文コンテンツや内部リンク構造の改善が有効な場合もあります。

結論として、デバイス別の順位比較は、SEO課題を正しく切り分けるための不可欠な視点です。

※参考:WordPressテーマ「SWELL

競合サイトとの比較表示

競合サイトとの比較は、自サイトの実力を相対的に判断できる有効な方法です。

COMPASSでは「グループ機能」を使って複数のサイトをまとめ、同じキーワードに対して順位を比較できます。これにより、自分だけでなくライバル記事の動きも把握しやすくなります。

競合分析は順位の差を知るだけでなく、「なぜその差があるのか」を考えるきっかけになります。見出し構成、文字数、被リンク状況などを観察することで改善策が見つかります。

たとえば、同じキーワードで1位の競合が詳細な図解を多用しているなら、自分の記事にも図表を追加することで改善効果が期待できます。

要するに、競合比較は「差を知る→原因を分析→改善に活かす」というSEOの基本サイクルを支える要素です。

CSVダウンロードやレポート出力方法

CSV出力機能を使えば、順位データを外部で分析したり、レポートとして活用できます。

COMPASSでは測定したデータをCSV形式で保存でき、Excelなどで自由に加工できます。これにより、順位変動を独自のグラフにしたり、複数期間を並べて比較することが可能です。

レポート出力は個人利用だけでなく、クライアントへの報告やチーム内共有にも役立ちます。特に定期的に成果を示す必要がある場合、表やグラフで提示すると説得力が増します。

たとえば、月次で順位変動をまとめて資料にすることで、施策の成果を数値で説明でき、改善の必要性を関係者に伝えやすくなります。

つまり、CSVダウンロードは「記録→分析→共有」のプロセスを円滑に進める鍵となる機能です。

COMPASS検索順位チェックでよくあるトラブルと対処法

この章では以下のポイントについて解説します。

- キーワードが正しく計測されないときの原因と対策

- データが更新されない/遅い場合の対応

- 表示されないデバイスがある(PCのみ・スマホのみ)問題

- 想定外の順位変動への対処

キーワードが正しく計測されないときの原因と対策

COMPASSで順位が計測されない背景には、設定や仕組みによる制限が関係しています。

COMPASSはGoogleやYahooにアクセスし順位を取得する仕組みですが、不正アクセスと見なされないよう、キーワードごとに待機時間を設けています。このインターバルが原因で、処理が止まったように見えることがあります。

さらに、デフォルトではGoogle・YahooのPCとスマホの4項目を同時にチェックするため、処理が重くなる傾向があります。対象が多いほど計測に時間がかかり、結果として「正しく計測されない」と勘違いされやすいのです。

対策としては、まず不要な検索エンジンやデバイスを外すことが挙げられます。たとえば、Googleスマホ順位のみを取得する設定にすると、処理時間が短縮され、結果も安定しやすくなります。

計測できないときは「設定を軽くする」ことで改善する可能性が高いといえます。

データが更新されない/遅い場合の対応

更新が遅いのは、キーワード数や待機時間設定に左右されるためです。

多くのキーワードを一括で投入すると、数時間経っても処理が終わらないことがあります。特に数百ワードを同時に登録した場合は顕著で、時間的なロスが大きくなります。

このようなときは、登録キーワードを優先順位ごとに分けて計測するのが効果的です。たとえば、収益性が高いワードを毎日、それ以外を週1回に分ければ、作業効率が大幅に向上します。

また、夜間など作業をしていない時間帯に実行しておけば、待ち時間を感じずに済みます。スケジュール的に「寝ている間に順位計測」が終わるようにすれば、翌朝には結果がそろっています。

結論として、更新が遅い場合は「キーワード数を減らす」「実行時間を工夫する」ことで現実的に解決できます。

表示されないデバイスがある(PCのみ・スマホのみ)問題

表示が出ないのは、チェック対象デバイスの設定に原因があるケースが多いです。

COMPASSは初期設定でPC・スマホ両方を計測しますが、設定画面で外してしまうと、そのデバイスの結果は表示されません。つまり「PCだけ表示される」「スマホだけ見えない」といった現象は、設定確認で解決できます。

スマホ流入が中心のブログであれば、スマホ順位だけを残しておくと、必要な情報がすぐ確認できて便利です。逆にPCユーザーが多い場合は、PC順位のみを残せばシンプルになります。

また、不要なデバイスを外すと処理時間の短縮にもつながります。結果として全体的な表示も軽快になり、無駄な待ち時間を削減できます。

つまり、表示されない場合は「設定を見直すこと」が最も効果的な対策です。

想定外の順位変動への対処

順位が急に動く背景には、競合記事の増加やアルゴリズム変動など、複数の要因があります。

SEOでは順位が安定しないことは珍しくありません。特に大きなアルゴリズム更新があると、一晩で順位が大幅に上下することもあります。COMPASSの履歴機能を使えば、こうした変動を時系列で確認できます。

変動が続く場合は、記事の内容や内部リンク、被リンク状況を点検し、競合との差を分析する必要があります。単なる一時的な下落か、長期的な低下傾向かを見極めることが大切です。

たとえば、リライト直後に下がっても、数週間後に戻るケースもあるため、短期的な判断は禁物です。一定期間のデータを蓄積し、全体の流れを見て対処すべきです。

最終的に重要なのは「変動を恐れず、データを元に改善を継続する」姿勢です。

COMPASS検索順位チェックを効率化するテクニック

この章では以下のポイントについて解説します。

- 複数キーワードをまとめて登録する方法

- チェック頻度やリマインダーの使い分け

- 定期レポートで振り返りをルーティン化

複数キーワードをまとめて登録する方法

COMPASSは複数のキーワードをまとめて登録でき、作業の効率を格段に高められます。

順位チェック画面で対象サイトを追加する際に、1記事に関連する主軸キーワードとサブキーワードを同時に入力できます。これにより、記事単位で包括的な評価が可能になり、キーワードごとの分析も一度に確認できます。

ただし、登録数が増えるほど処理時間が長くなるというデメリットがあります。実際に数百ワードを一度に登録すると、数時間かかるケースも報告されています。処理が遅いと感じた場合は、登録するワードを小分けにし、複数回に分けて実行する工夫が必要です。

また、重要なワードと補助的なワードを分けてグループ管理しておくと、効率よく順位変動をチェックできます。こうすることで、成果を左右するワードを重点的に監視しながら、全体像も把握できます。

まとめると、複数登録は便利ですが「数を管理する工夫」を取り入れることで、効率性と正確性を両立できます。

チェック頻度やリマインダーの使い分け

COMPASSは手動測定に加えて自動測定も可能で、測定日の間隔と時間を設定できます。

測定日の間隔は「毎日・2日おき・5日おき・10日おき・15日おき・30日おき」から選択でき、グループごとに個別の間隔を指定できます。

一方で測定時間は全グループ共通で、グループごとに異なる時間を設定することはできません。

また、特定の日付を指定することもできず、PCとCOMPASSを起動した状態にしておく必要があります。

この仕組みにより、重要な記事グループは「毎日」、補助的な記事グループは「5日おき」といった使い分けが可能です。効率的にデータを収集できるため、大量のキーワードを抱える場合でも負担を軽減できます。

ただし、自動測定だけではすぐに結果を確認したい場面に対応できません。記事を公開した直後やリライト直後などは、手動測定を追加してデータを補完するのが効果的です。

さらに、データを見返す習慣を作るためにリマインダーを活用しましょう。たとえば「毎朝の測定後にグラフを確認」「週末に主要キーワードを振り返る」など予定に組み込めば、データがただ蓄積するだけでなく、改善につながる活用ができます。

要は「定点観測は自動測定、重要な瞬間は手動測定、確認はリマインダー」という3本立てで運用するのが最適」です。

定期レポートで振り返りをルーティン化

定期的なレポート化はSEOの改善サイクルを回すうえで欠かせません。

COMPASSのデータはCSVで出力できるため、Excelやスプレッドシートで加工して活用できます。これにより、順位変動をグラフ化して見える化し、変化を一目で把握できます。

特に月次や週次で振り返りを行うと、単発の変動ではなく、長期的なトレンドが明確になります。施策の成果や改善点を客観的に把握でき、SEO運用の質が向上します。

さらに、クライアントやチーム内での共有にもレポートは有効です。数値をグラフにまとめることで、専門知識の少ない相手にも直感的に理解してもらえます。

結論として、定期レポートは「蓄積→分析→改善」を継続的に回すための仕組み作りに直結します。

COMPASS検索順位チェックの時間短縮対策

この章では以下のポイントについて解説します。

- チェック項目(検索エンジン・デバイス)を絞って速度UP

- 登録キーワード数を適切に制限して処理時間を抑える

- スケジューリング機能で夜間自動取得する活用法

- バックグラウンド実行で待機ストレスを軽減

チェック項目(検索エンジン・デバイス)を絞って速度UP

計測時間を短縮するための基本は、検索エンジンやデバイスの選択肢を絞ることです。

COMPASSはGoogleとYahoo、さらにPCとスマホを同時に計測できますが、すべてにチェックを入れると時間が倍増します。特に数百ワードを計測する場合、処理が非常に長くなりがちです。

スマホ流入が中心のブログであれば「Googleスマホ」のみに絞ると効率的です。

また、必要に応じて「まずスマホだけ計測」「別のタイミングでPCを確認」と分けると、作業効率が上がります。不要な項目を減らすことは、誤動作防止にもつながります。

つまり、不要な項目を外して必要な環境に絞ることが、時間短縮の第一歩です。

検索順位の測定時間(例)

以下は、私が実際に、10個のキーワード(10行)を測定したときの時間です。

| 検索エンジン | デバイス | 測定時間 (COMPASS) | 測定時間 (RankTracker) |

|---|---|---|---|

| GoogleとYahooの両方 | PC順位とスマホ順位の両方 | 47分 | |

| GoogleとYahooの両方 | PC順位だけ | 23分 | |

| Googleだけ | PC順位だけ | 21分 | 8秒 |

| Yahooだけ | PC順位だけ | 2分 |

デバイスをPCだけにすると、47分→23分と、約半分の時間になりました。

Yahooの測定時間はGoogleに比べて短いので、検索エンジンをGoogleだけに変更しても、23分→21分と、2分しか短くなりませんでした。

つまり、検索順位の測定時間を短くするには、

- デバイスを2つ→1つにすると、時間は約半分になる

- 検索エンジンでGoogleを使う場合、Yahooを減らしても、ほとんど変わらない

- 検索エンジンでYahooだけを使う場合は、検索時間がとても短くなる

ってことです。

GoogleとYahooとで測定時間に差がでる理由

COMPASSでYahoo検索エンジンを選択した場合の順位測定時間がGoogleより短い理由は、Google側の対策による待機時間の違いです。

Google測定が遅い理由

Google検索順位取得時、ツールによる自動リクエストが「ボット」扱いされやすく、不正アクセスやペナルティを避けるためにCOMPASS側で1回の測定ごとに120秒程度の待機(ディレイ)を設けている。

このため、多数のキーワードを測定する場合、Google選択時は全体の測定に大幅な時間がかかる。

Yahoo測定が早い理由

Yahoo検索の場合、不正IPやボットとして扱われにくく、COMPASS側のディレイ設定も短い、またはほとんど設けない仕様になっている。

そのため、Yahooを対象にした順位チェックはGoogleより「かなり速く」処理が完了する。

加えて、COMPASSの場合、Googleは100位まで検索するのに対し、Yahooは50位までの検索なので、計測がさらに早くなる。

GoogleとYahooとで検索順位に差が出る?

GoogleとYahooは、現状どちらも同じ「Googleの検索エンジン技術」を利用しているので、検索アルゴリズム自体は基本は同じ。

ただし、Yahoo独自の要素が入るので、検索順位は完全には一致しません。

実際の例

先ほどの、私が10個(10行)のキーワードで検索したときの結果は以下のとおり。

| Google順位(PC) | Yahoo順位(PC) | |

|---|---|---|

| キーワード1 | 40 | 38 |

| キーワード2 | 3 | 1 |

| キーワード3 | 7 | 7 |

| キーワード4 | 10 | 9 |

| キーワード5 | 圏外 | 圏外 |

| キーワード6 | 17 | 14 |

| キーワード7 | 42 | 42 |

| キーワード8 | 8 | 11 |

| キーワード9 | 10 | 11 |

| キーワード10 | 61 | 48 |

| Google順位(スマホ) | Yahoo順位(スマホ) | |

|---|---|---|

| キーワード1 | 40 | 圏外 |

| キーワード2 | 3 | 2 |

| キーワード3 | 6 | 6 |

| キーワード4 | 10 | 19 |

| キーワード5 | 圏外 | 圏外 |

| キーワード6 | 17 | 圏外 |

| キーワード7 | 42 | 48 |

| キーワード8 | 8 | 15 |

| キーワード9 | 17 | 16 |

| キーワード10 | 61 | 圏外 |

上記のとおり、GoogleとYahooとで検索順位はおおむね似かよってますが、微妙に異なります。PCに比べて、スマホは差が大きめ。

また、繰り返しですが、COMPASSの場合、Googleは100位まで検索するのに対し、Yahooは50位までの検索なので、50位〜100位だっとときの順位がわかりません。

以上をふまえると、

検索順位測定の時間をとにかく短くしたい人で、

・GoogleとYahooでの検索順位の多少の違いは気にしない、かつ

・検索順位は50位までわかればよい

ならば、Yahooのみで検索するとよい

ってことですね!

登録キーワード数を適切に制限して処理時間を抑える

大量のキーワードを登録すると、処理が遅くなるのはCOMPASSの仕様上避けられません。

実際に500ワードを登録しても半日以上かかったという報告もあり、現実的ではありません。これはGoogleに一定の待機時間を置いてアクセスする仕組みが原因です。

解決方法は「優先度の高いキーワードを絞る」ことです。たとえば、収益性の高いワードやアクセスの多いワードだけを毎日確認し、その他は週1回にする、といった運用が効率的です。

また、キーワードをテーマ別に分けて計測する方法もあります。数を抑えるだけでなく、実行の順番を工夫することで処理が安定します。

要するに「全部を一度にやらない」ことで、現実的な速度と正確性を両立できるのです。

自動測定機能で夜間に順位を取得する活用法

COMPASSには自動測定機能があり、指定した間隔と時間にあわせて順位を取得できます。

測定日の間隔は「毎日・2日おき・5日おき・10日おき・15日おき・30日おき」から選べ、グループごとに個別設定が可能です。

一方で測定時間は全グループ共通であり、グループごとに異なる時刻を設定することはできません。

また、特定の日付を指定することはできず、実行するにはPCを起動し、COMPASSを立ち上げておく必要があります。

この仕組みを夜間に活用すれば、作業していない間に自動で順位計測を進められます。翌朝PCを開いたときには結果が揃っており、日中の作業時間を有効活用できます。とくに大量キーワードを扱う場合は、夜間に測定を回すことで待ち時間のストレスを軽減できます。

ただし、記事公開直後やリライト直後など「すぐに変化を確認したい」場面では、自動測定だけでは対応できません。その際は手動測定を組み合わせ、重要なタイミングを逃さないようにすると効果的です。

つまり、自動測定は「定点観測」、手動測定は「即時確認」と位置づけ、夜間の自動実行をベースに運用すれば、効率的に順位データを蓄積できます。

バックグラウンド実行で待機ストレスを軽減

バックグラウンドでの実行は、体感的な待ち時間をゼロにする方法です。

COMPASSはアプリを起動しておけば裏で処理を進めてくれるため、同時に他の作業が可能です。記事執筆や調査をしている間に順位チェックを進めれば、作業効率が落ちません。

この方法は特に、毎日複数のSEO作業を行うブロガーにとって有効です。待機している時間を「作業時間」として活用できるからです。

また、並行作業が可能になることで、処理が遅いというデメリットを心理的に緩和できます。「いつの間にか終わっていた」という感覚になればストレスは減ります。

つまり、バックグラウンド実行は「時間を奪われている感覚」をなくし、効率を維持するための工夫です。

他のCOMPASS機能と組み合わせて使う方法

この章では以下のポイントについて解説します。

- キーワード提案機能との連携

- コンテンツ分析・改善ツールとの組み合わせ

- 被リンクやサイト内部分析とのクロス活用

キーワード提案機能との連携

COMPASSはキーワード提案と順位チェックを組み合わせることで、SEO施策を効率化できます。

提案機能では、関連性の高いワードをリスト化し、検索需要のある言葉を見つけられます。そこで抽出したキーワードをすぐに順位チェックへ登録すれば、対策と検証を一気通貫で回せます。

この仕組みにより「選ぶ→試す→結果を見る」という流れがシンプルになり、改善スピードが向上します。特にブログ運営では、サブキーワードをまとめて拾い、複数ワードの動向を確認できるのが便利です。

さらに、関連ワードを拾うことで「想定外に伸びるワード」が見つかることもあります。これが新しい流入経路を作り、アクセスアップにつながります。

要するに、キーワード提案機能と順位チェックは、SEO改善を素早く回すための両輪です。

コンテンツ分析・改善ツールとの組み合わせ

順位チェック結果とURL解析機能を組み合わせると、記事改善の方向性が明確になります。

URL解析機能では競合ページの被リンク数やページ権威を把握できます。このデータを自サイトの順位と突き合わせれば、なぜ順位が停滞しているかを判断できます。

たとえば、順位が下がっている記事を調べると、競合が見出し構成を工夫していたり、内部リンクを強化していることが分かる場合があります。その差分を把握すれば、具体的な改善方針が見えてきます。

また、URL解析は単なる数字ではなく「どこを優先的に直すか」を決める指標として機能します。順位データと組み合わせて運用すれば、改善効果の再現性が高まります。

つまり、コンテンツ分析との連携は、順位データを「行動につながる情報」に変える鍵です。

※URL解析の詳細は以下をご覧ください。

被リンクやサイト内部分析とのクロス活用

被リンクや内部要因と順位データを照合することで、SEO全体を俯瞰した戦略が立てられます。

COMPASSの被リンク機能では外部評価を把握できます。これと順位データを比較すれば、「被リンク不足による順位停滞」なのか「内部施策が弱い」のかを判断可能です。

さらに、タイトルや見出し構成といった内部要因を見直し、順位変動と重ね合わせることで、どの改善が効いたのかが分かります。リライト後の上昇が確認できれば、その施策は効果的だったと証明できます。

たとえば、順位が伸びた記事を比較すると「被リンクが増えていた」「内部リンクを増設していた」などの共通点が見つかります。この気づきを他記事にも横展開すれば、全体の底上げが期待できます。

結論として、被リンク・内部分析・順位チェックのクロス活用は、持続的なSEO成果を生み出す基盤です。

順位変動の傾向から仮説を立てる方法

順位変動を記録し、その原因を仮説立てすることがSEO改善の第一歩です。

COMPASSは更新のたびに順位データを保存し、折れ線グラフで推移を確認できます。これにより記事更新やGoogleのアルゴリズム変更と順位変動を突き合わせて、要因を推測できます。

たとえば、リライト直後に順位が一時的に下がり、数日後に回復するケースがあります。これは検索エンジンの再評価プロセスと考えられます。この観点から「短期的な下落は必ずしも失敗ではない」と仮説を立てられます。

また、競合記事の登場や被リンクの増減も変動要因です。履歴を見ながら「内部要因が強いのか外部要因が強いのか」を切り分けることが重要です。

要するに、順位変動は単なる数値の揺れではなく、改善策を考えるための材料なのです。

コンテンツ改善やリライトへのつなげ方

順位チェックの結果は、そのまま改善行動に落とし込むことが肝心です。

順位が伸び悩む場合は、検索意図を満たしていない可能性があります。COMPASSのURL解析機能で競合を調べると「被リンクが多い」「情報量が充実している」といった差分が見つかります。これを参考に、自分の記事をリライトすれば改善の方向性が見えてきます。

たとえば、競合が図解を使ってわかりやすく解説しているなら、自分の記事にもイラストや表を加えると順位上昇につながることがあります。

また、既存記事の不要な情報を削って構成を整理することも有効です。情報の鮮度を高めるだけでも検索エンジンからの評価は上がります。

つまり、順位チェックは「改善ポイントを発見するレーダー」であり、次のリライト施策に直結させるのが理想です。

※リライトの方法は以下の記事を参考にどうぞ。

効果を測るPDCA運用の流れ

COMPASSの順位データはPDCAサイクルを回すための「Check」の部分を担います。

Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の流れを意識すれば、SEO施策は改善を繰り返しながら精度を高められます。COMPASSは順位を数値化して見せてくれるため、施策の効果を正しく判断できます。

たとえば、タイトル変更を行った場合、その後の数週間の順位推移を観察すれば成果が見えます。効果があれば次の施策に活かし、効果がなければ別の方法を試すといった循環が可能です。

さらに、PDCAを回すことで「やるべき施策」と「やらなくていい施策」の切り分けができ、効率的にリソースを投入できます。

結論として、COMPASSはPDCAのサイクルを動かすエンジンであり、SEO改善の継続性を高める役割を果たします。

ブロガーがCOMPASS検索順位チェックを活用する方法

この章では以下のポイントについて解説します。

- 新記事公開後の順位確認と改善サイクル

- リライト効果を検証する手順

- 複数サイト運営時の一元管理方法

新記事公開後の順位確認と改善サイクル

新記事を公開したら、早めに順位をチェックして改善サイクルを回すのが効果的です。

COMPASSでは公開直後にキーワードを登録しておくと、翌日以降の順位推移を折れ線グラフで確認できます。これにより、記事が圏外からどのように順位を獲得していくのかを追跡できます。

公開後しばらくは順位が安定せず、急に上がったり下がったりします。しかし、この不安定な期間こそ改善のチャンスです。タイトルや見出しを微調整し、内部リンクを加えると、検索エンジンの再評価によって順位が伸びることがあります。

たとえば、20位前後にとどまっている記事に見出しを最適化すると、10位以内に食い込む可能性が出てきます。早い段階で順位を追うことで、改善すべき点が明確になります。

要するに、新記事は「公開して終わり」ではなく、順位確認を起点に育てていくことが重要なのです。

リライト効果を検証する手順

リライトの真価は、順位変動を追うことで初めて分かります。

COMPASSは履歴保存機能があるため、リライト前後の順位を数値で比較できます。これにより、施策が成果につながったのかを客観的に検証できます。

たとえば、リライト後に順位が5位から2位に上がれば、その施策は成功といえます。逆に順位が下がった場合も「施策が合わなかった」と判断し、別の改善を試す根拠になります。

検証は最低でも数週間単位で行うのが望ましく、短期的な変動に惑わされないようにすることが大切です。長期的なデータが蓄積されれば、改善の傾向がより明確になります。

結論として、リライトは「実施→順位確認→検証」までをワンセットと考えるのが効果的です。

※リライトの方法は以下の記事を参考にどうぞ。

複数サイト運営時の一元管理方法

複数ブログを運営している場合、COMPASSの一元管理機能が大きな力を発揮します。

順位チェック画面では複数ドメインを登録でき、グループ化して整理できます。これにより、サイトごとの順位推移をまとめて管理できるため、効率的に運営状況を把握できます。

たとえば、本業ブログと趣味ブログを並行して運営する際に、メインサイトは毎日、サブサイトは週次といった形で優先度をつけてチェックできます。これにより、重要度に応じた柔軟な管理が可能です。

さらに、CSV出力を活用すれば複数サイトの順位データをまとめて比較でき、横断的な分析が容易になります。これにより、全体の成長戦略を立てやすくなります。

つまり、複数サイトを運営するブロガーにとってCOMPASSは「効率化」と「分析強化」を同時に実現するツールなのです。

COMPASS検索順位チェックのメリット・デメリット

この章では以下のポイントについて解説します。

- COMPASS検索順位チェックのメリット

- COMPASS検索順位チェックのデメリット

- デメリットを緩和するための工夫

COMPASS検索順位チェックの主なメリット

- 多機能でSEOに必要な要素を網羅できる

- コストパフォーマンスが高い(買い切り型)

- 操作がシンプルで初心者でも使いやすい

メリット1:多機能でSEOに必要な要素を網羅できる

COMPASSは検索順位チェックだけでなく、キーワード提案・URL解析・被リンク確認といった機能を一通り備えています。

これにより、複数のツールを契約しなくても、SEOの基本的な分析や改善施策を1つのソフトで完結できます。

たとえば、新記事の順位を追いながら、競合サイトのURLを解析して差分を探し、次のリライトに活かすといった一連の流れが可能です。SEO施策の「選ぶ・調べる・改善する」がシームレスにつながるのは大きな魅力です。

メリット2:コストパフォーマンスが高い(買い切り型)

COMPASSは税込19,580円の買い切り型で、一度購入すれば追加料金がかからない点が大きな強みです。

月額制のクラウド型SEOツールは数千円〜1万円程度が一般的で、長期的に使うと大きな負担になります。その点、COMPASSは一度の支払いで長期間利用できるため、ランニングコストを抑えたいブロガーに向いています。

「毎月の費用は避けたいけれど、しっかり順位管理はしたい」というニーズにマッチするコスパの良さが、導入を後押しする大きな理由です。

メリット3:操作がシンプルで初心者でも使いやすい

COMPASSはインストール後すぐに使えるシンプル設計で、初心者にも扱いやすいのが特徴です。

複雑なAPI設定や外部連携は不要で、ログイン後にキーワードを登録すれば順位チェックを開始できます。

画面も直感的でわかりやすく、Excelのように表形式でデータが並ぶため、数字に不慣れな人でも抵抗なく利用できます。SEOツールに不安を持つ初心者にとって「最初の一歩」として適しています。

COMPASS検索順位チェックのデメリット

- 処理速度が遅く、大量キーワードには不向き

- 自動測定の自由度が低い

- 利用環境に一定の条件がある

デメリット1:処理速度が遅く、大量キーワードには不向き

COMPASSは1キーワードずつ検索エンジンへアクセスする仕組みのため、待機時間が発生しやすい設計です。

数百ワードをまとめて測定すると、数時間から半日かかるケースもあります。特に500ワード規模を一度に計測すると実用的でなく、作業効率を下げる要因となります。

そのため、登録するキーワードを優先度ごとに分けて測定したり、対象をGoogleスマホのみに絞るなどの工夫が必要です。

デメリット2:自動測定の自由度が低い

COMPASSには自動測定機能がありますが、設定の自由度は高くありません。

指定できるのは「測定日の間隔」と「測定時間」のみで、測定日の間隔は「毎日・2日おき・5日おき・10日おき・15日おき・30日おき」から選択可能です。

間隔はグループごとに個別設定できますが、測定時間は全グループ共通で、グループごとに異なる時間を指定することはできません。

さらに、特定の日付を指定することはできず、自動測定を実行するにはPCを起動し、COMPASSを立ち上げておく必要があります。クラウド型ツールのように「完全放置で毎日データが更新される」仕組みではない点が不便に感じられる場合があります。

デメリット3:利用環境に一定の条件がある

COMPASSはWindows・Macのどちらでも利用できますが、いくつか注意点があります。

インストール型のソフトであるため、クラウド型のようにスマホやタブレットから直接アクセスすることはできません。また、測定には常に安定したインターネット接続とPCの稼働が必要です。

つまり、場所や端末を選ばずに利用したい人にとっては制約となる可能性があります。PCを使える環境で腰を据えて運用する人には問題ありませんが、外出先でも柔軟に使いたい人には不便に感じられる場面もあるでしょう。

まとめ|COMPASS検索順位チェックを使いこなすコツ

この記事では、COMPASSの検索順位チェック機能を正しく理解し、効果的に活用する方法を解説しました。ポイントを整理すると、以下のとおりです。

- キーワードを登録して順位推移を確認し、記事改善に役立てられる

- Google・Yahoo、PC・スマホといった環境ごとに細かい分析が可能

- 自動測定は「測定日の間隔(毎日・2日おきなど)」と「測定時間」のみ指定可能(PCとソフトの起動が必要)

- 大量キーワードを一度に測定すると処理が遅くなるため、グループ分けや絞り込みが有効

- 被リンクやURL解析と組み合わせることで改善の精度が上がる

- Windows・Macで利用できるが、スマホやクラウド環境からの利用は不可

COMPASSはクラウド型ツールのように「完全自動でどこでも使える」わけではありませんが、買い切り型で多機能・低コストという強みを持ち、ブロガーにとって実用性の高いSEOツールです。

日常的なデータ取得は自動測定、記事公開直後やリライト直後は手動測定、そして定期的な振り返りを組み合わせることで、効率的に改善のPDCAを回すことができます。

あなたのブログ運営にも取り入れて、検索順位の安定した成長につなげてください。

COMPASSの使い方の詳細は以下をご覧ください。